開著家去旅行勇闖動物天堂

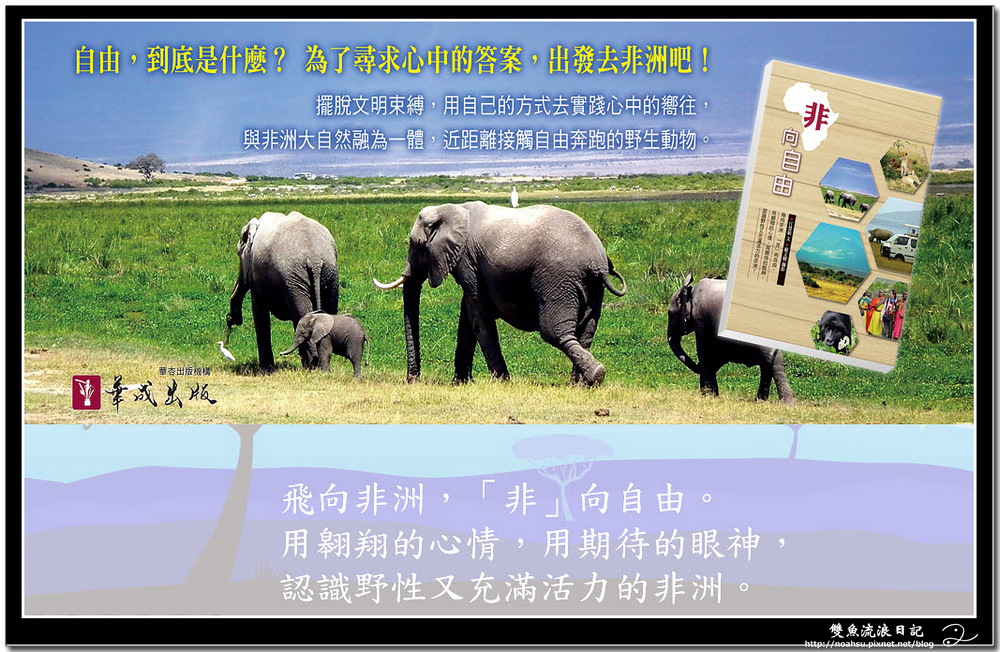

2010年,我們第一次踏上非洲土地並書寫了「非」向自由一書。

因為生活苦悶,因為存在焦慮,因為自我認同危機,不管是去旅行,還是只是單純得想遠走他方,在意識中總或多或少想追尋著自由,想從一成不變的生活規律中出走,從既定的身份中逃出,忘了朝九晚五的工作,甚至忘了不斷妥協的自己。

旅行,尤其是自助旅行,可以自由規劃自己的浪遊路線,也正因為「自由」是每一個旅行者行囊裡的必需品,帶上自己,天涯有多遠就走多遠。旅行的自由,有趣了生活的苦悶,安撫了存在的焦慮,而在旅途中,多元文化的衝擊,才更看清自己是誰。

這一趟非洲之旅,要從法國的塞納河說起。

那一年,在巴黎左岸喝了一整個月的咖啡,每天同一時間報到、坐在同一個座位,點同樣的咖啡,翻開在桌上的書,從齊克果、卡夫卡、卡繆、尼采到沙特,我看不到存在,我看不見自由。

是否因為有文明、有教化、才有自我存在意識?才會意識到「自由?不自由?」,意識到「存在?不存在?」、意識到「存在先於本質?」還是「本質先於存在?」。

為了「自由」,為了擺脫「文明」繁文縟節的自由,我是否該去嚮往動物「野蠻」無拘無束的自由,這種「野蠻」未教化的自由,不須要一本「存在與虛無」才能體現,也不須要一杯花神的咖啡才能抵達。

於是,我來到了非洲,讓野生動物告訴我,什麼是自由。

旅行了這些年來,這些國家,旅伴從一人,增加到一家四口。選擇了非洲蕯伐旅當作出版的第一本書,實在是因為這個地方,令人魂牽夢縈啊!

非洲回來之後,心底一直惦念著safari的生活,吉力馬札羅山(非洲最高峰5895公尺)一直浮現在腦海裡,有好多的想法在心裡繞,從來沒有消失過。

還記得離開時,吉力馬札羅山的一路尾隨相送,原以為轉彎後就看不見了,但再轉過下一個彎,她又波瀾壯闊出現了,開了好久好久的車,走了好遠好遠的路,繞過好多好多的彎,她才完完全全再也看不見。每一次轉彎前的道別,似乎她都在說,別忘了我,別忘了坦尚尼亞,別忘了吉力馬札羅。我也一直對自己說別忘了,別忘了那個爬吉力馬札羅山的我。

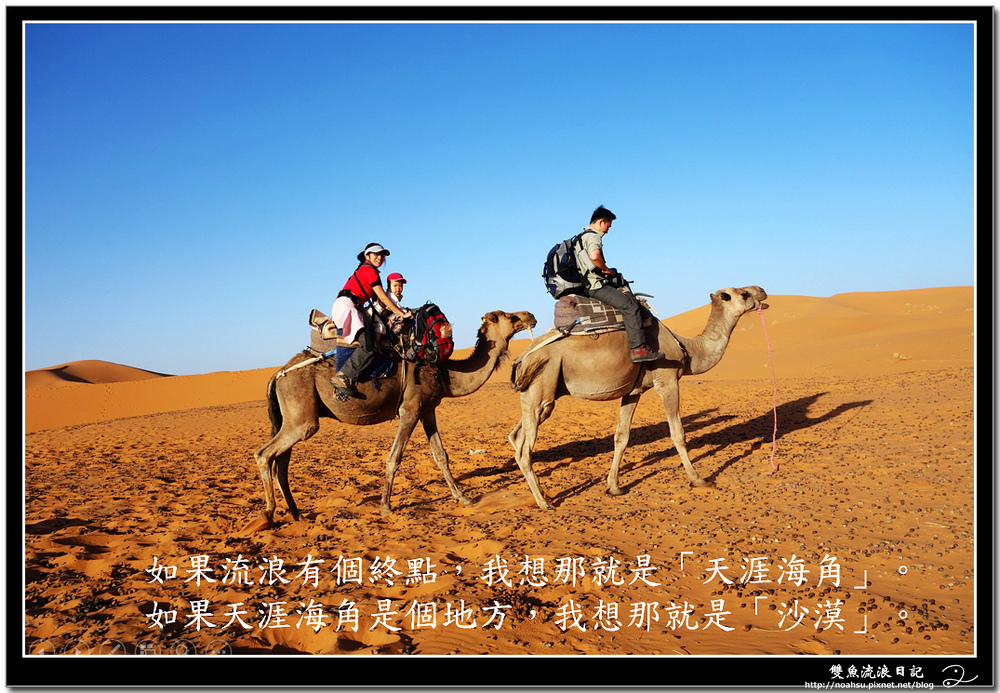

2014年7月,我們第二次踏上非洲的土地,帶著當時1歲半的QQ去了北非摩洛哥,在滿天星斗的撒哈拉沙漠中體驗非洲的另一種風情。

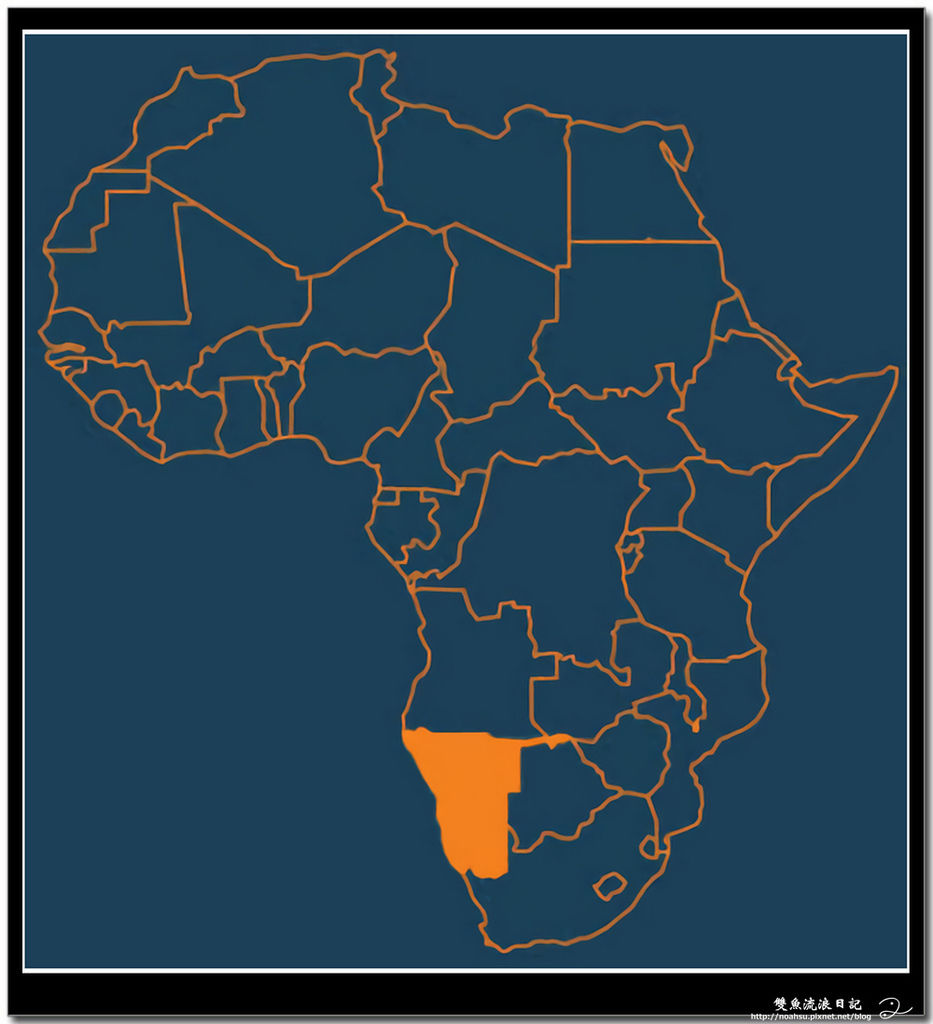

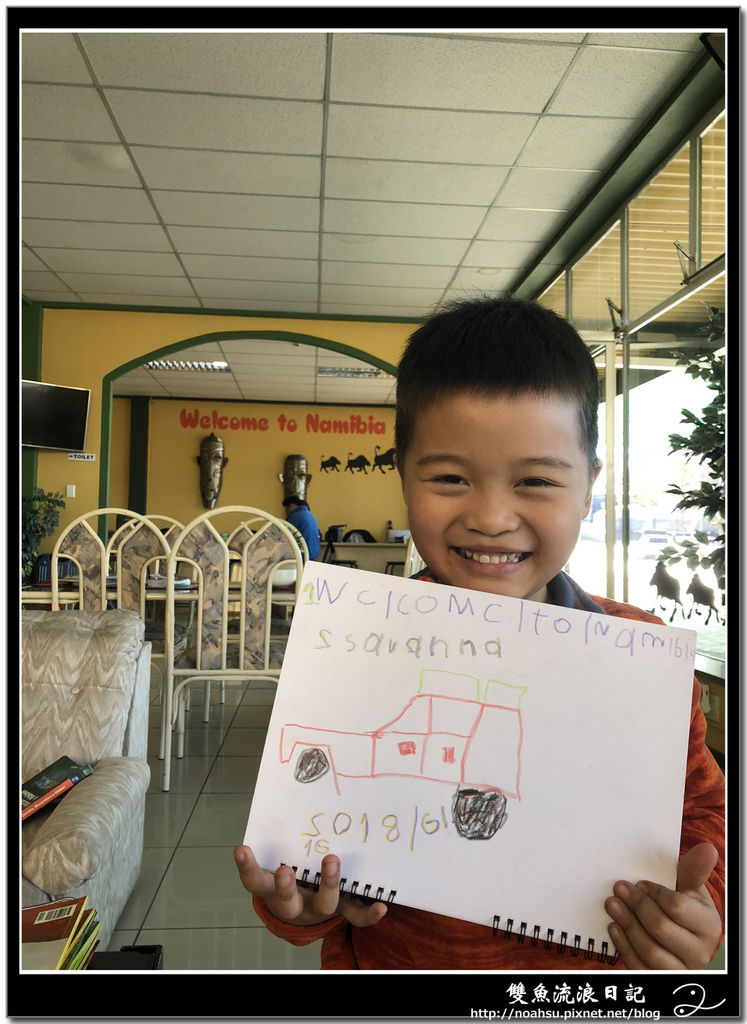

2018年7月,我們再次踏上非洲土地,帶著5歲7個月的QQ和2歲8個月的嫩嫩,全家人一起開著家在非洲旅行,勇闖動物的天堂-納米比亞(Namibia)。

QQ的足球教練特別在我們出發前的最後一次上課時臨時創作了一首歌曲祝福我們一路平安

納米比亞位於非洲西南邊,最早的住民為布須曼人(Bushman),在行前,我讓QQ和嫩嫩看了《上帝也瘋狂》的電影,電影中的主角『歷蘇』正是布須曼人,影片的部分場景也是他們真實生活的寫照;另外,我們也去看了台灣野望國際自然影展中播出的《消失的王者:納米比獅子》中的透過電影讓兩個小孩對我們這次要旅行的國家可以稍微有一點點的了解。

【納米比亞】

一半非洲、一半歐洲;

一半海洋、一半沙漠;

一半現代、一半古老。

納米比亞在19世紀成為德國殖民地,第一次世界大戰德國戰敗後,這片土地交給南非託管,成為殖民地中的殖民地,直到1990年才正式脫離南非獨立,是非洲最年輕的國家,主要語言有德語、英語、南非語和各種傳統部落自己的語言。(雖然本人英文不是很好,但看到英語可以通還是放心了大半)

納米比亞的土地是台灣的23倍大,人口是台灣的十分之一。是世界上人口密度第二低的國家(每平方公里2.5人)。納米比亞對生態保育非常的重視,立國之初就將全國一半以上的土地列為保護區,使得這裡的一切還能夠保持的這麼的原始自然,而且是少數野生動物數量持續增加的非洲國家。草原上自由奔跑的野生動物,荒涼的沙漠、一望無際的曠野、歐式殖民風情的城鎮,最重的是衛生環境良好,沒有瘧疾和黃熱病疫情,不用像我們第一次去非洲前打了預防針、帶了一大包的瘧疾藥物,這些都讓納米比亞成為我們想要帶小孩子一起探索非洲的首選。(為了慎重起見,行前我們和往常一樣帶著小孩到台大看旅遊門診,詢問當地相關的一些醫療資訊)

我們在此行住宿和停留的點(旅行1個月,總里程6000KM)

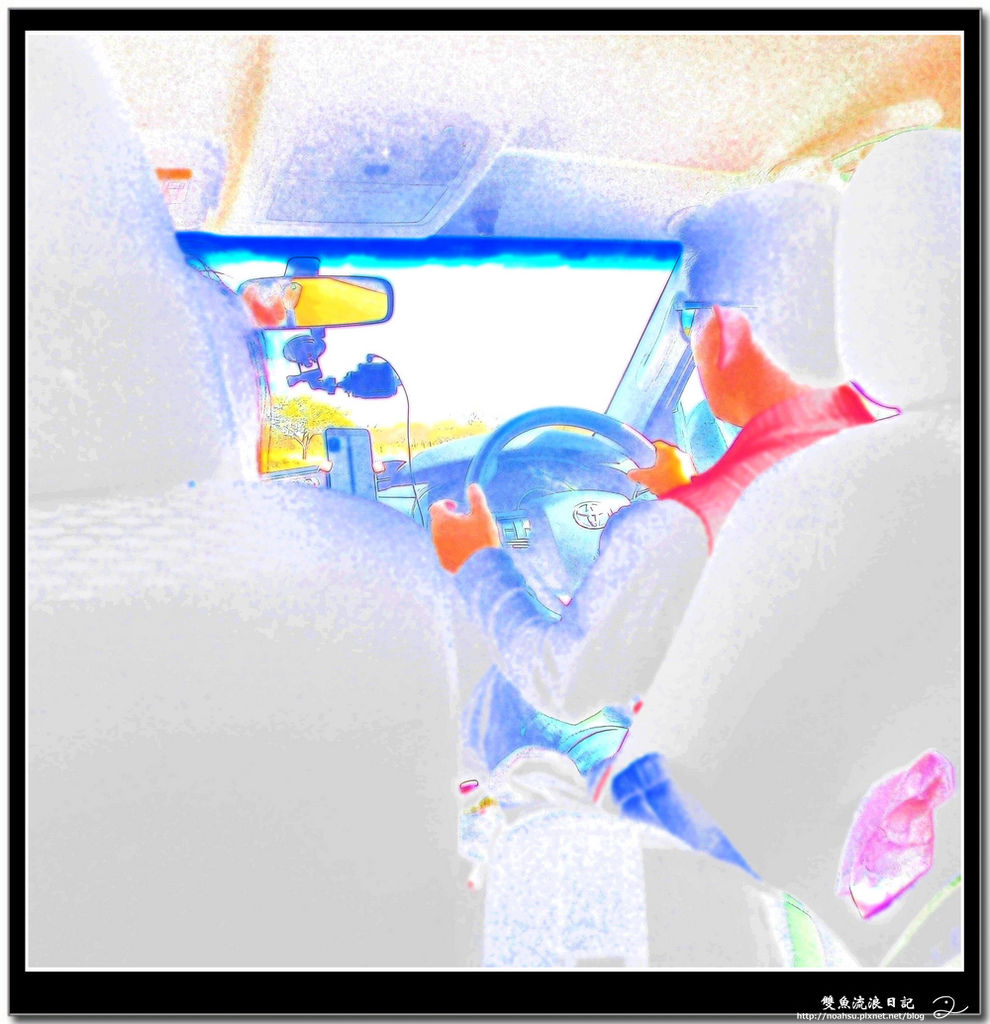

納米比亞每個熱門景點的距離都超過5百公里以上,但是境內有鋪柏油的道路不超過1/3,大都為石子路或泥土路,景點之間拉車5、6個小時很常見,要小孩子在車上坐這麼久並不是一件容易的事,於是跟團就被排除在我們的選項之外,而當地大眾交通又不是那麼方便,於是最後決定自己開車,當小孩坐不住時還可以找個適合的地方停下來讓他們活動一下,行程也會比較彈性。

於是在出發前1年半開始收集旅遊和自駕的資訊,國內這方面的資訊不多,但是窮遊網的資訊相對較多,原來大仁哥陳柏霖在對岸的真人實境秀《花兒與少年》中被流放到納米比亞,隨著節目的播出連帶吸引了很多人到納米比亞旅遊,討論的資訊自然而然也就跟著多了起來。納米比亞屬於右駕,開車方向和台灣相反,因為景點間路途遙遠而且多是石頭路,輪胎很容易被刺破,所以看到的資訊是遊客自駕發生意外的頻率比起其他國家高出許多,窮遊網納米比亞版最熱門的一篇遊記作者就記錄了她和丈夫兩人自駕時發生嚴重車禍的過程,而在一個納米比亞微信群組中也看到了多次大陸遊客在當地自駕發生意外生亡的訊息,有了這些前車之鑑讓我規畫時有點擔心但也因此能更仔細評估路況及了解可能遇到的狀況,規劃行程時盡量把每天開車的距離設計在300公里內,避免常疲勞駕駛。租車時也特別選了一台2017年出廠的4WD皮卡Toyota Hulux,新車雖然租金較貴,但至少車況會相對少很多。

在納米比亞開車發生爆胎的頻率很高,而且不容易找到人來幫忙,行前也特別在Youtube上看了如何換輪胎以及萬一車子陷入沙裡時要如何脫困的教學影片以備不時之需。

7月是納米比亞旅遊的旺季,車子和住宿一定都要盡早預訂,一年前訂好機票準備找租車公司時已經有很多家的車子都租出去了,差點遇到租不到車的狀況。營地和旅館則是在9個月前都預定妥當。

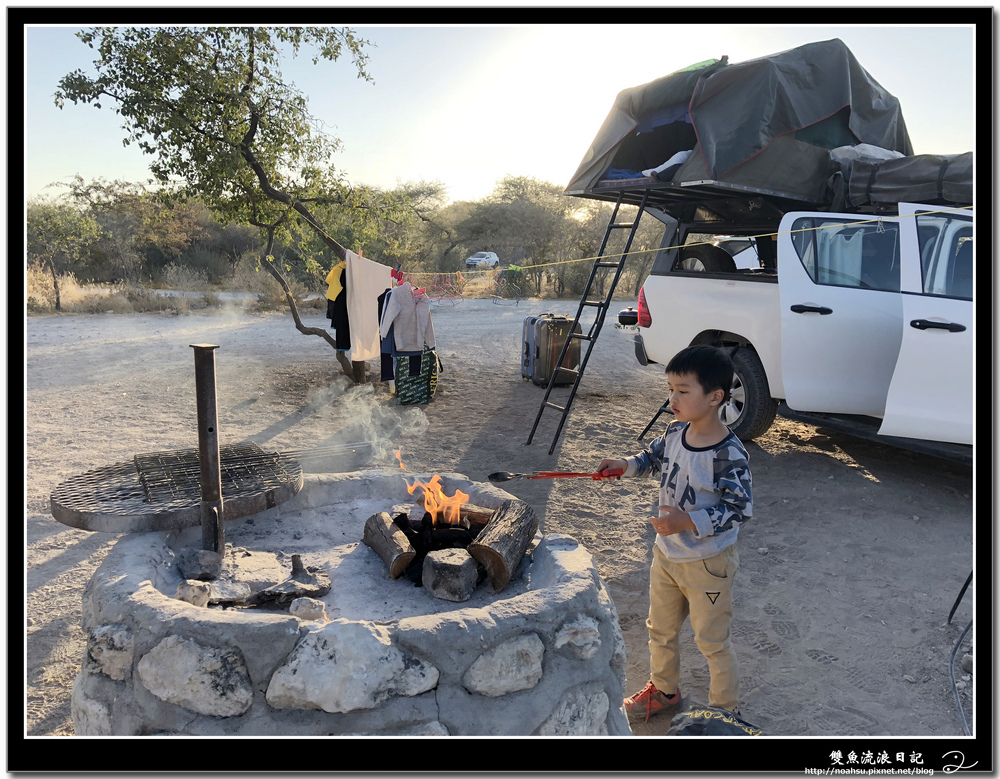

納米比亞熱門景點旅館一晚的雙人房非常貴,有些甚至可能超過萬元,為了省錢,我們此行選擇以住營地為主,露營納米比亞非常盛行,營地設施也非常完善,依據地點不同,一晚的費用約台幣2502000。

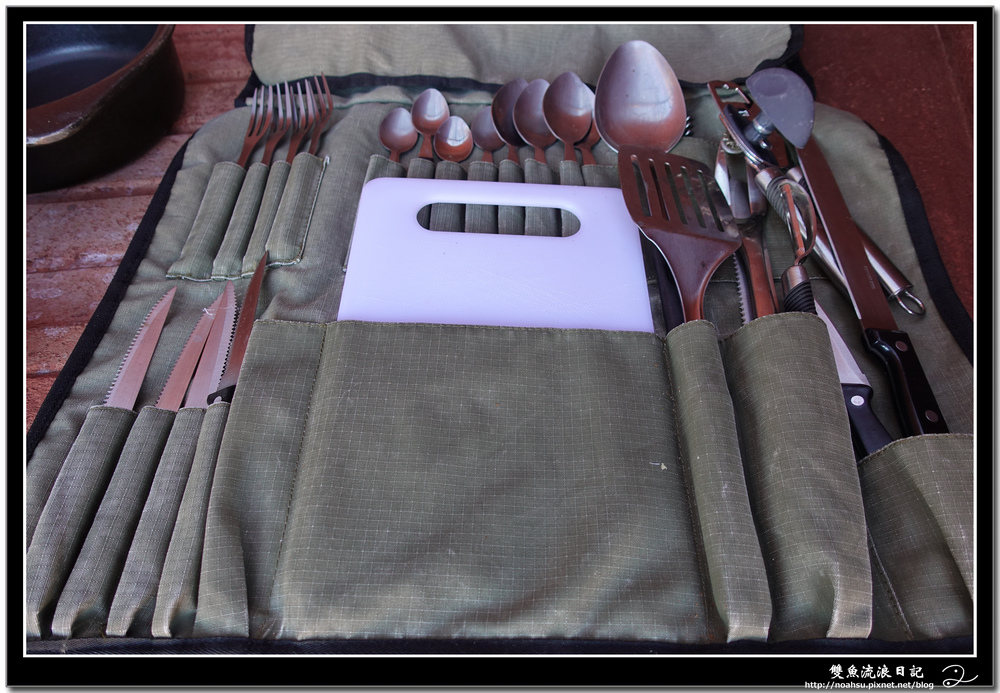

我們租的車子包含了露營所需的基本配備,包括2頂帳篷,而帳篷就直接裝在車頂上。我請租車公司將其中一頂改為加大尺寸(2.4 X 1.6 m),這樣我們一家四口就可以一起睡。租車有依照人數附全套餐具、4個鑄鐵鍋、兩個瓦斯桶、一個冰箱、4張椅子、1個烤肉網、一個炭火夾、一張桌子、營燈......,露營該有的設施一應俱全。取車時除了花了一些時間學怎麼樣把帳篷搭起來、還了解4WD的使用時機及駕駛時須注意的事項。

QQ利用取車的空檔畫了我們在非洲的移動城堡

我們在非洲的【家】

冰箱(左)、廚具(中)、車廂內一個全新備胎、車底還有一個用過的備胎。

四人份的餐具和廚具

租車還附兩桶小瓦斯,隨時要煮東西都很方便

出了城市之外的道路夜晚沒有路燈,而且夜晚是獅子、獵豹出來獵食的時間,因此取車時櫃台人員特別叮嚀禁止夜晚開車而租車合約上也有特別列出這項,萬一發生意外保險是不給付的。國家公園內更是日落之後就把大門關起來,目的就是要禁止夜晚在園區內開車,保護人和動物彼此的安全。

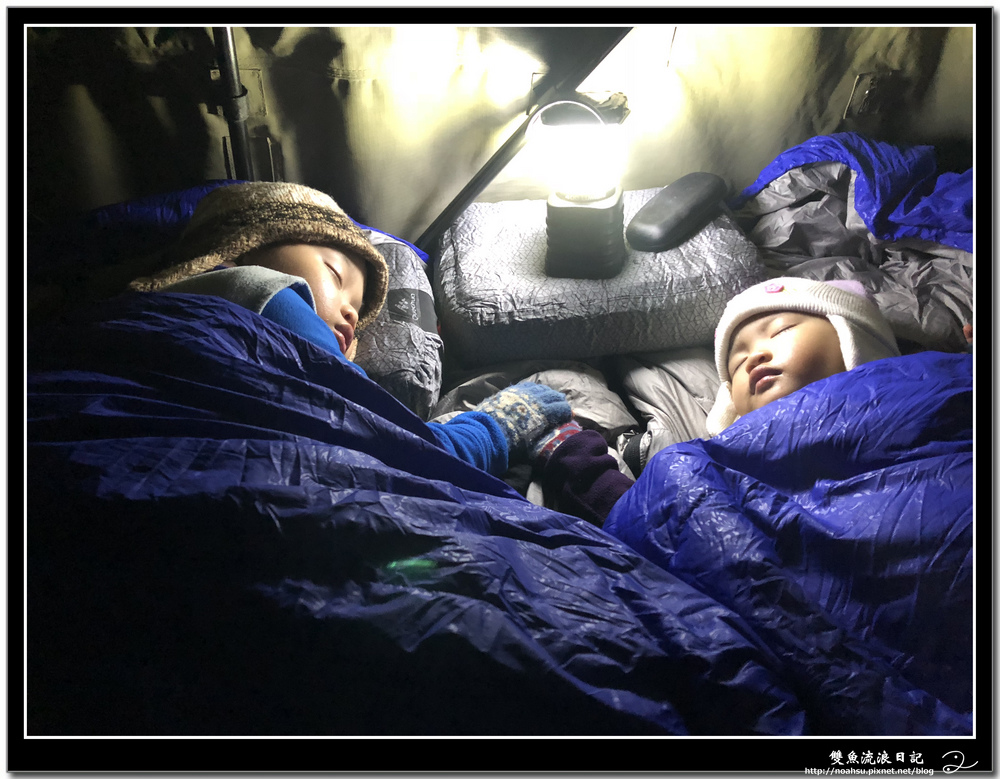

納米比亞位於南半球,7月是冬季也是旱季,夜晚的溫度常常會到0度甚至更低,屬於乾冷的氣候,為了保暖起見,睡袋我們自己準備。QQ和嫩嫩這趟旅行先學到的第一件事,就是地球很大,同時存在冬天和夏天。從北半球的夏天飛到南半球的冬天。

駕車行駛在一望無際的大地,出了城市,沿路每天會遇到的車子不到10台,在納米比亞開車要特別注意的不是行人和其它車輛,而是要留意隨時可能出沒的動物。

很喜歡在這種環境中開車,體驗那種最原始的自由,讓生活在都市叢林中的我獲得重生的感覺。

每個城市都有超市可以採買水、食物和日常用品,跟台灣的超市賣的東西都差不多,物價也和台灣差不多。

【營地】

即使開露營車,也必須在合法的營地過夜,隨意野營可能會遭到獅子、獵豹和花豹的攻擊而發生危險,只要留意國際新聞,就可以看到類似的事件。在出發前2個月,納米比亞鄰國的波札那就發生一起獵豹跑進帳篷把人拖走的意外,該起事件的遊客睡的是我們一般常見的搭在地上的帳篷,我們這種車頂帳相比之下應該會相對安全一點吧?

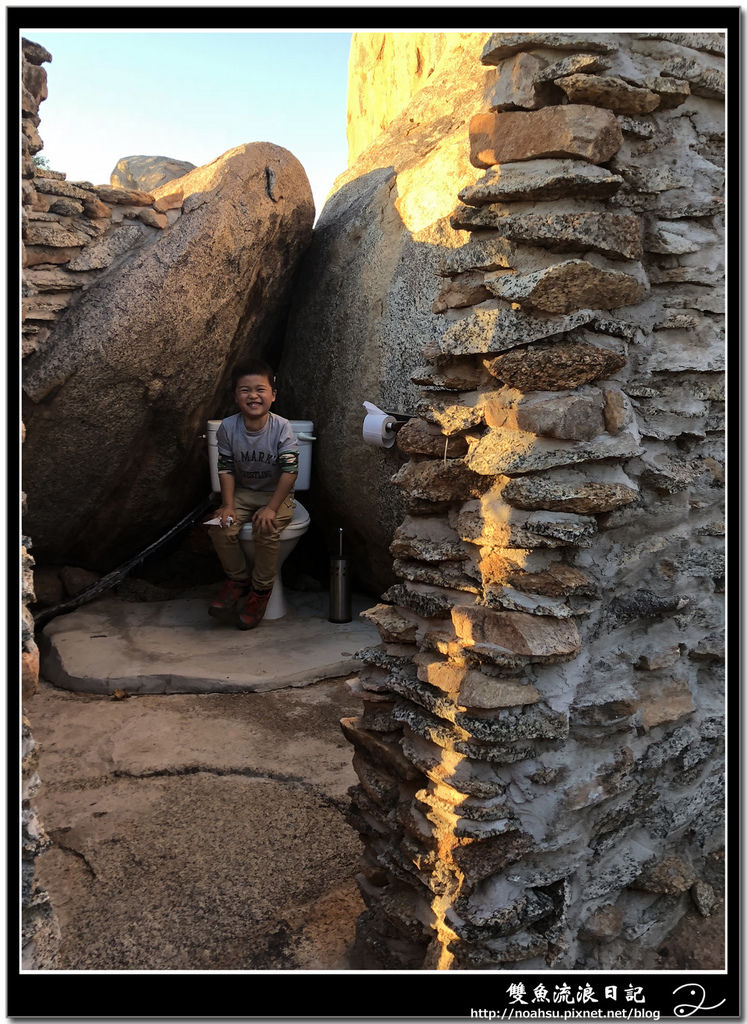

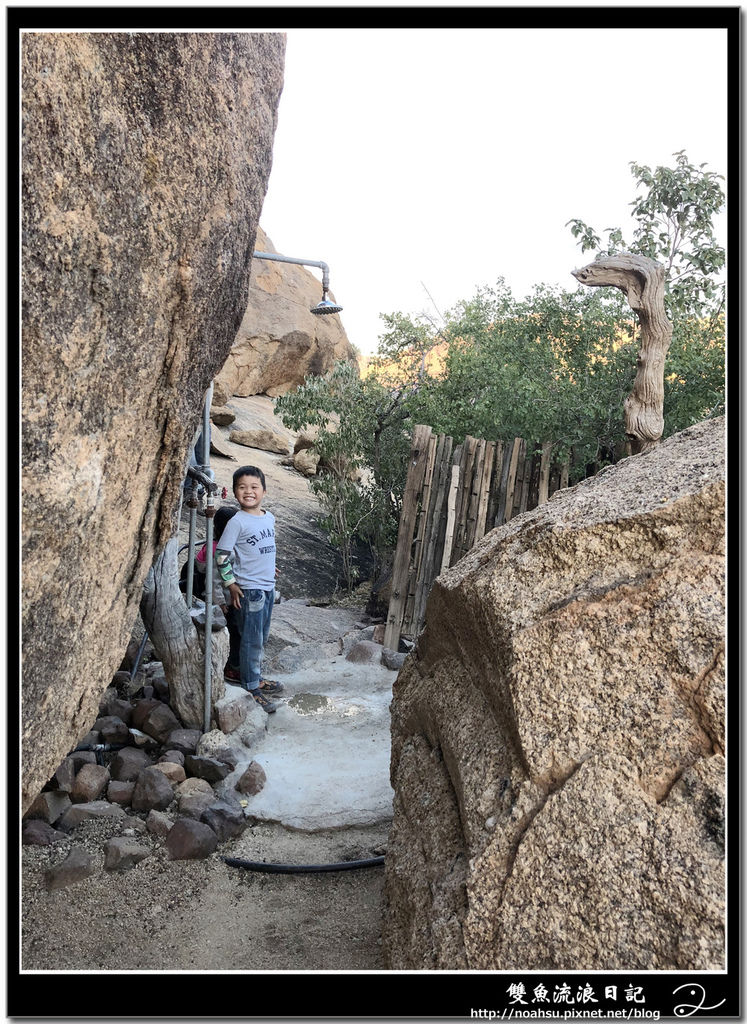

營地裡的每個營位都距離很遠,可以保有一定的隱私,除了國家公園外,私人營地的營位旁都有專屬的浴室和廁所,但是幾乎都沒有屋頂,也很少有門,而且不管營地有沒有水,一定會有現代化的馬桶和淋浴花灑,想像你在滿天星空下洗澡是一件多麼浪漫的事啊?

晚上天氣冷,我們升營火烤肉順便暖暖身,每晚都是在滿天星斗下隨地而坐的燭光晚餐,最後再用小孩最喜歡的烤棉花糖做ending。

身為小童軍的QQ總會幫忙生火

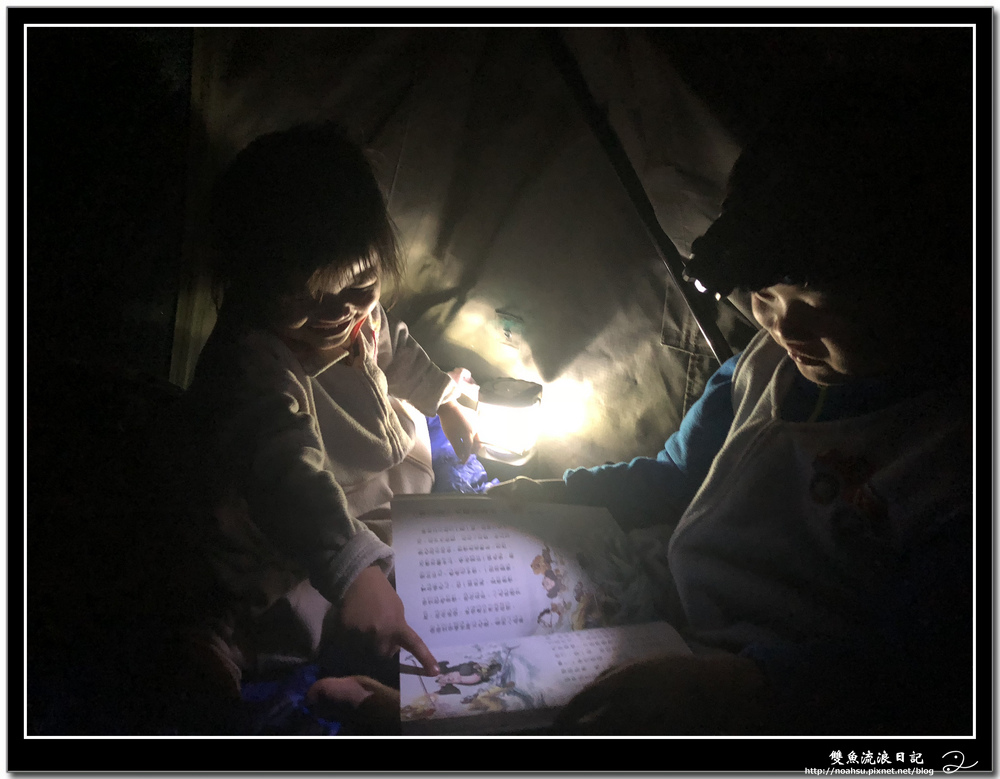

晚飯後,大人清洗餐具、洗衣服,兄妹倆常窩在一起,在晾滿內衣褲的晒衣繩下,在微弱的的燈光下,共讀著「西遊記」和「滾豆兒」。

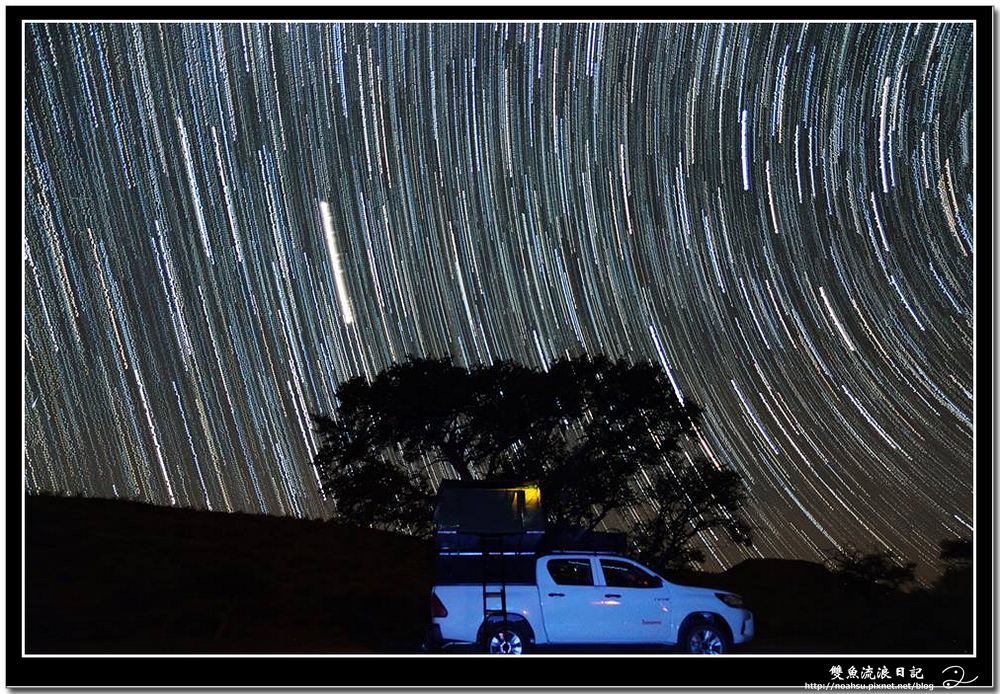

除了滿月的前後幾天,每晚都是清晰可見的銀河和流星伴著我們入眠

把銀河的照片合併成星軌圖

【景點】

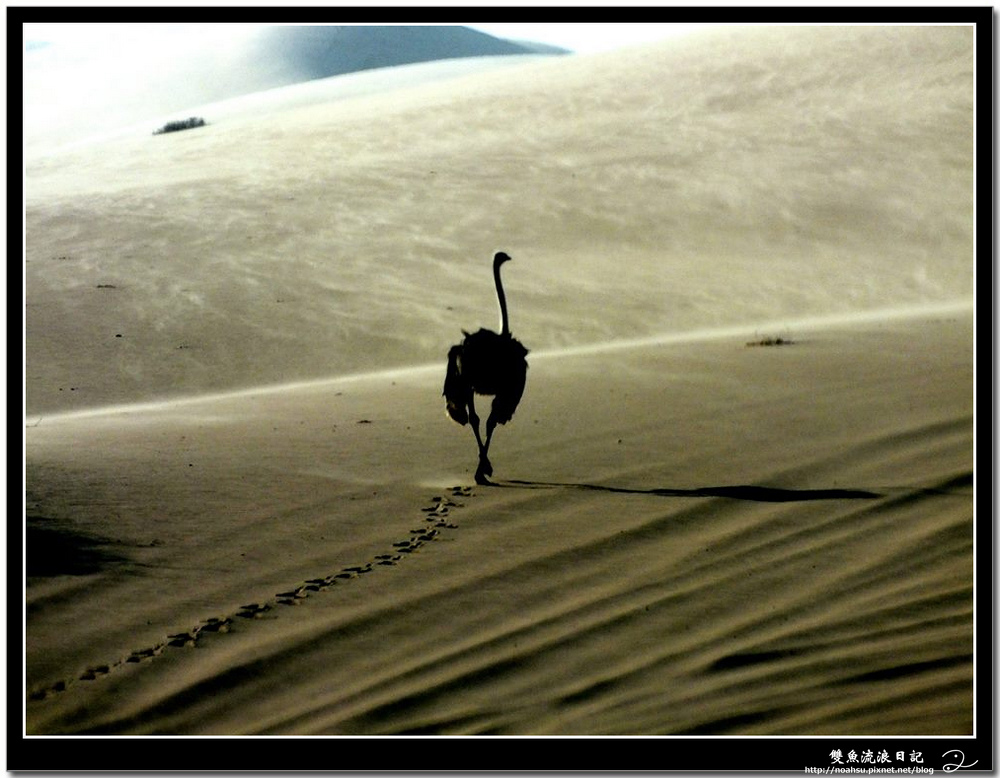

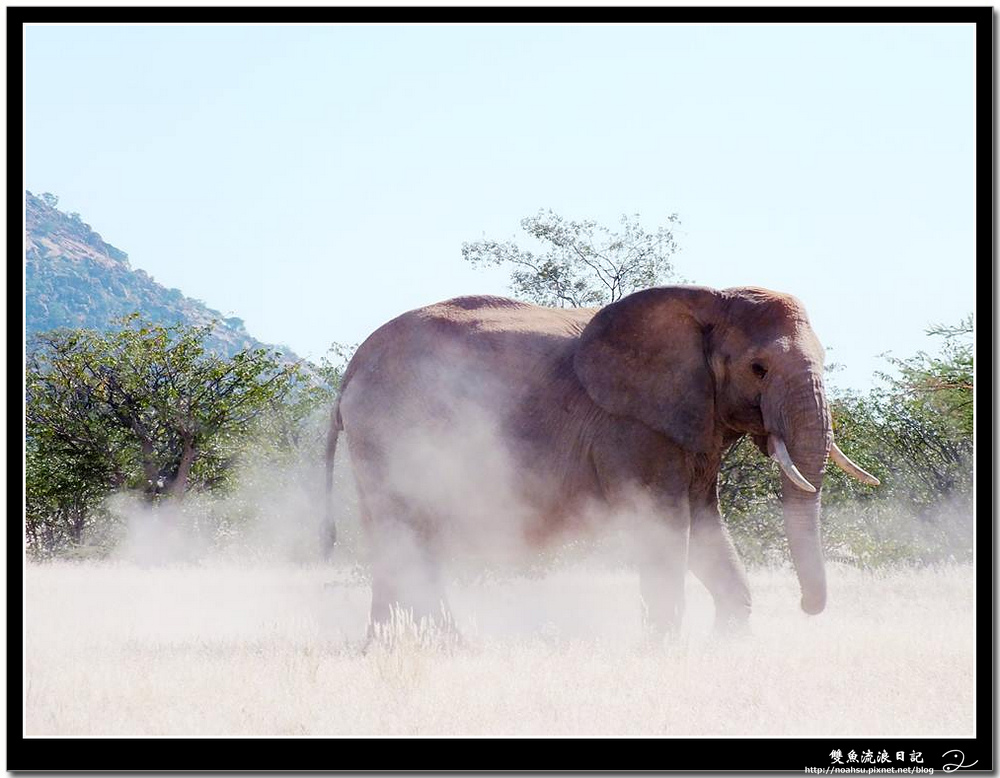

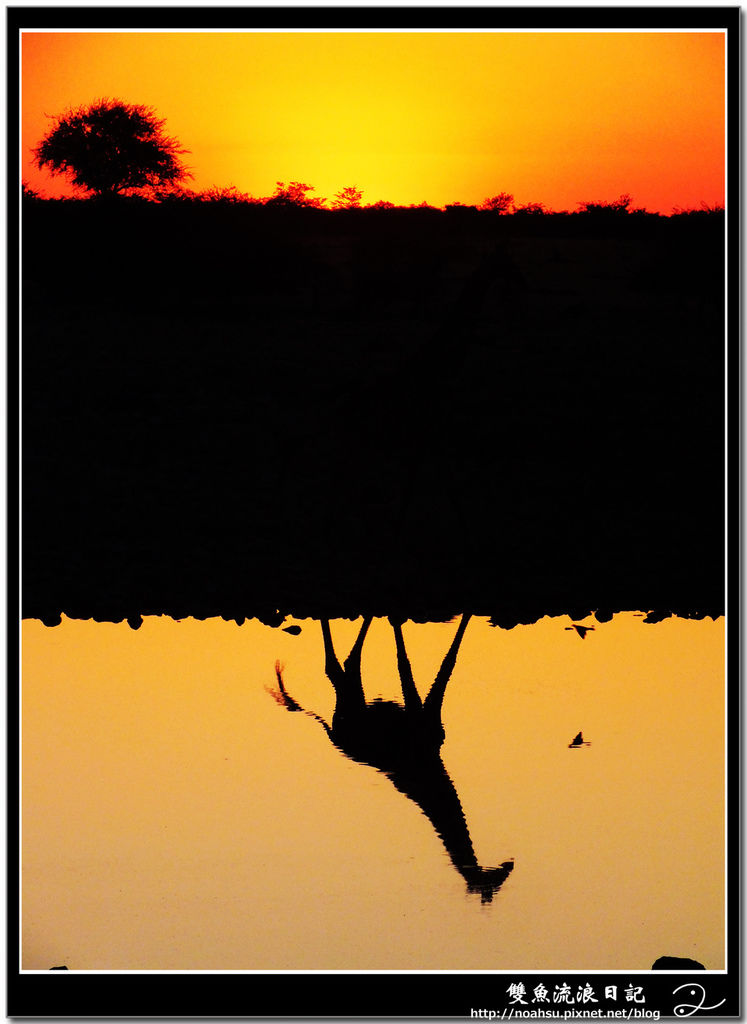

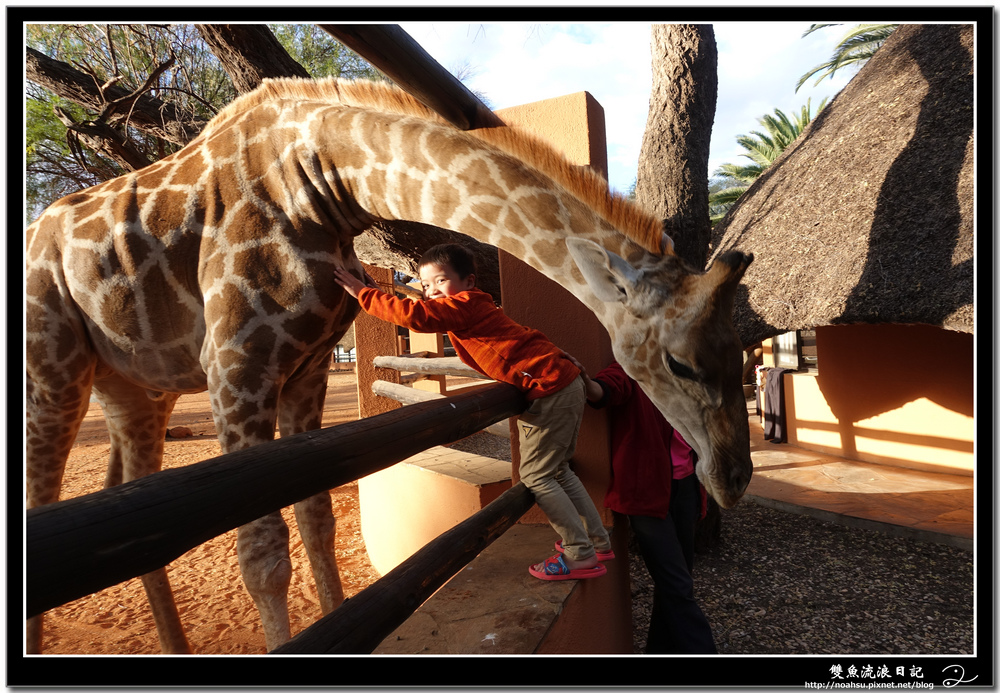

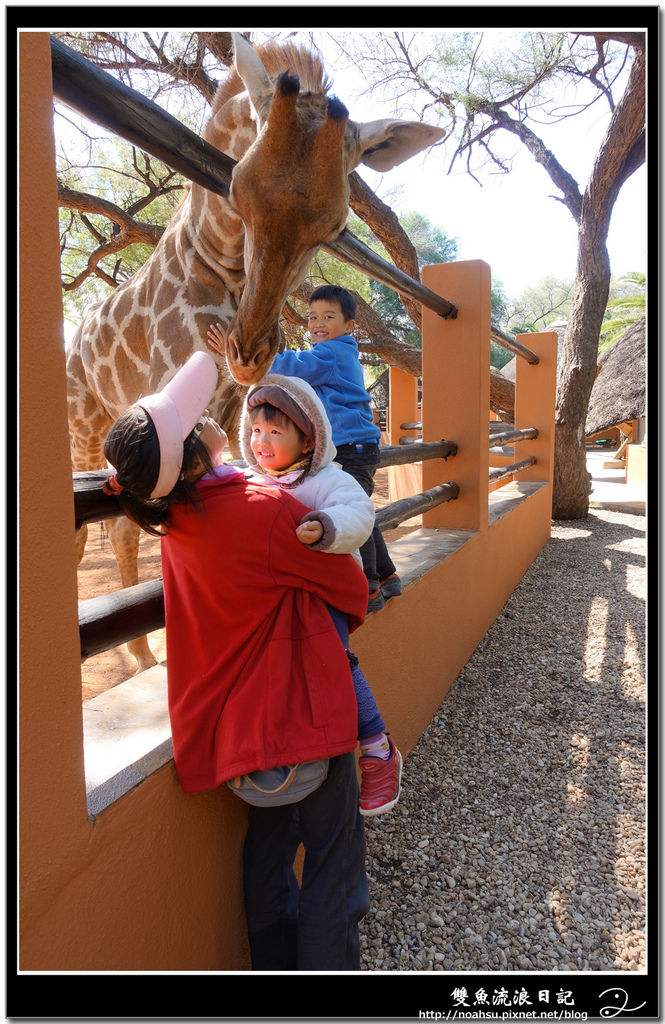

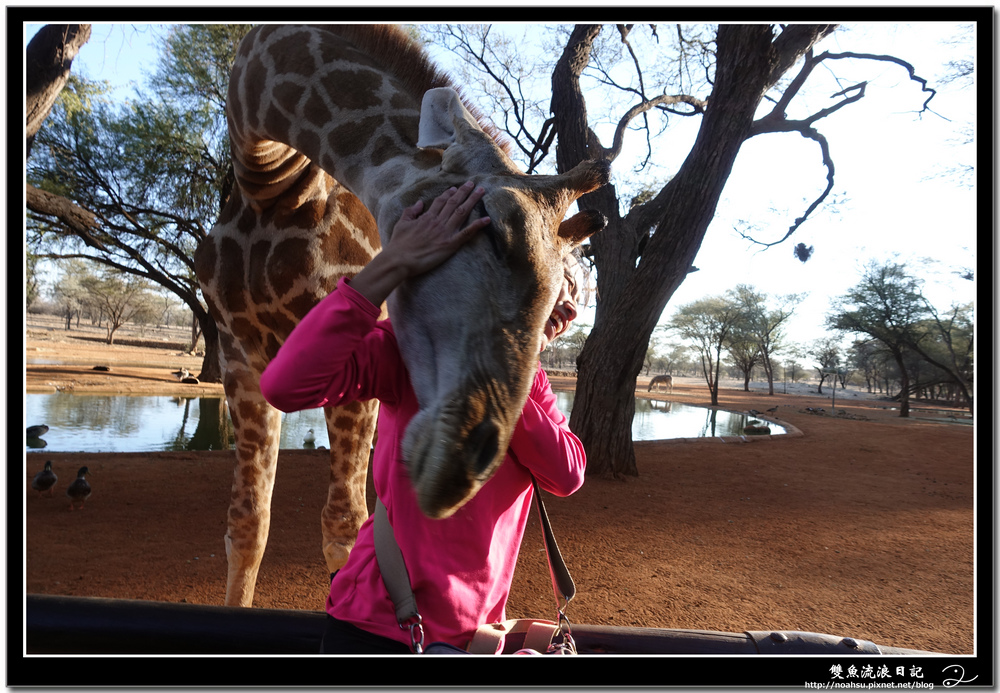

大西洋的風吹起八千萬年的沙,造就世界最古老的沙漠,以及最高的沙丘。除了自然風光,這裡還有電影《上帝也瘋狂》中的原始部落,保留了布須曼人祖先在五千年前的歷史岩畫,這裡的野生動物呈現出的是乾旱中的蓬勃,獅子、大象、長頸鹿和劍羚羊都演化出在沙漠環境中生存的本領。

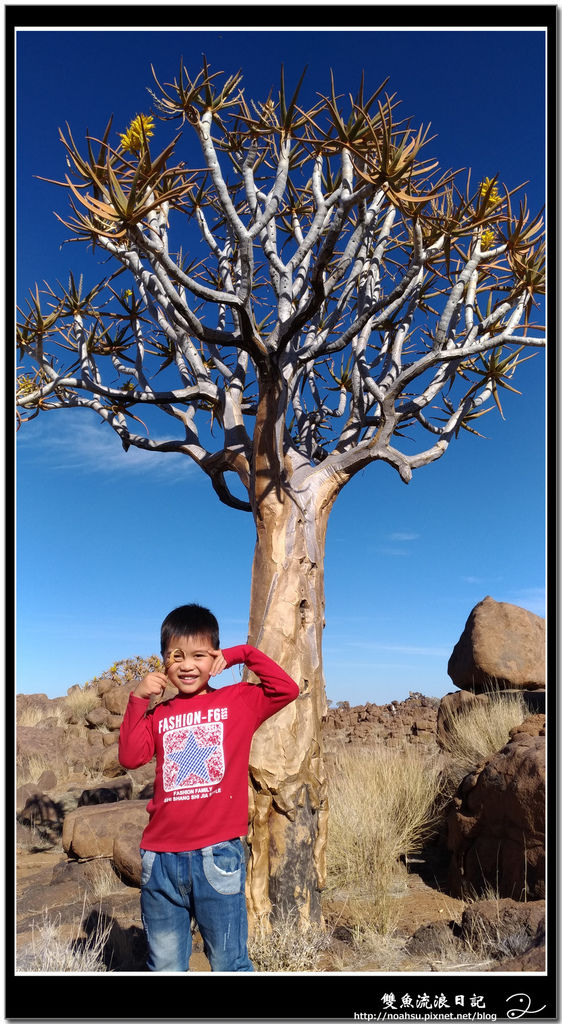

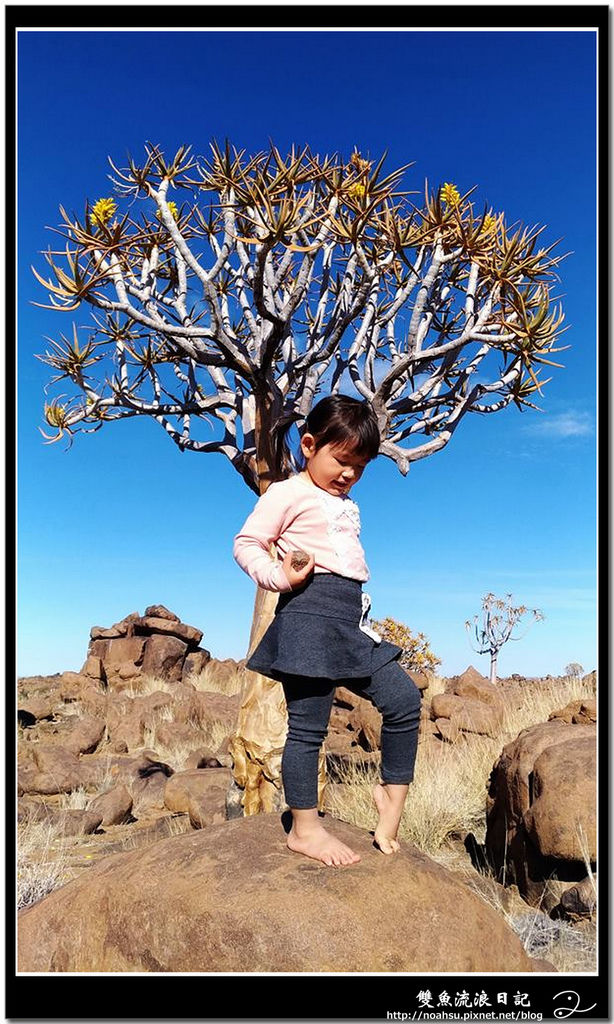

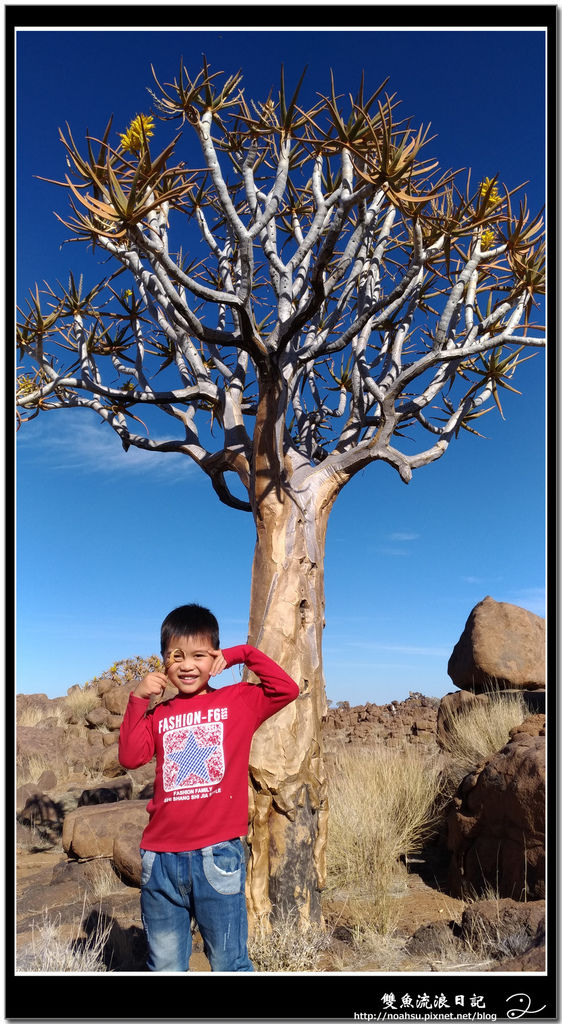

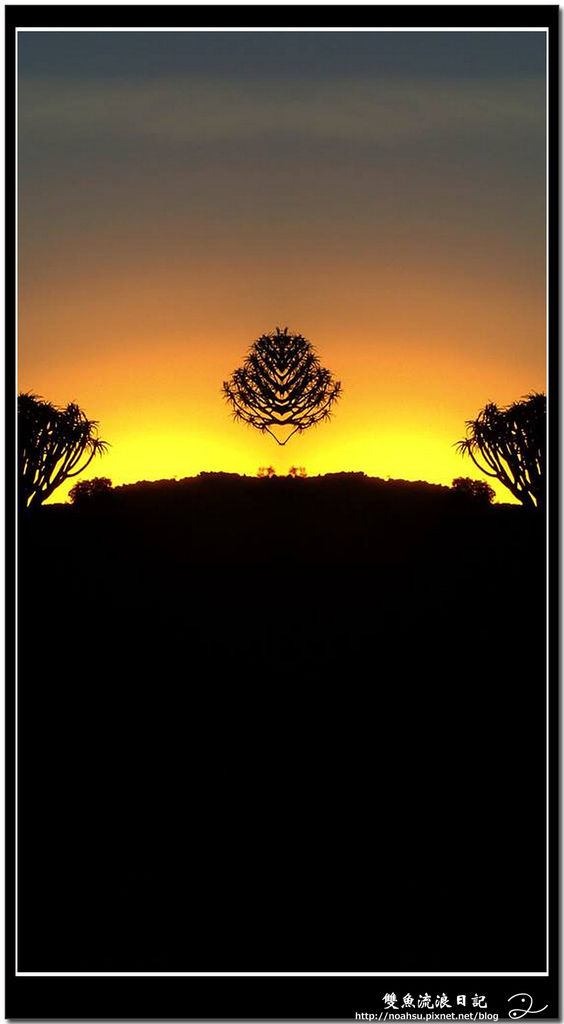

《箭袋樹森林Quiver Tree Forest》

Quiver Tree又被稱為Kokerboom,主要生長在納米比亞南方和南非西北部,是南部非洲特有的植物,樹形非常奇特,樹皮在陽光照射下顯得特別金黃,但它其實不是樹,而是蘆薈屬的一種植物。

因布須曼人會將蘆薈的樹幹挖空製成箭筒來放弓箭,故又名箭筒蘆薈或箭袋樹。

箭袋樹在生長的過程中不斷自己斷掉旁枝,將水份傳送樹頂從而得以在乾旱的區域生長。

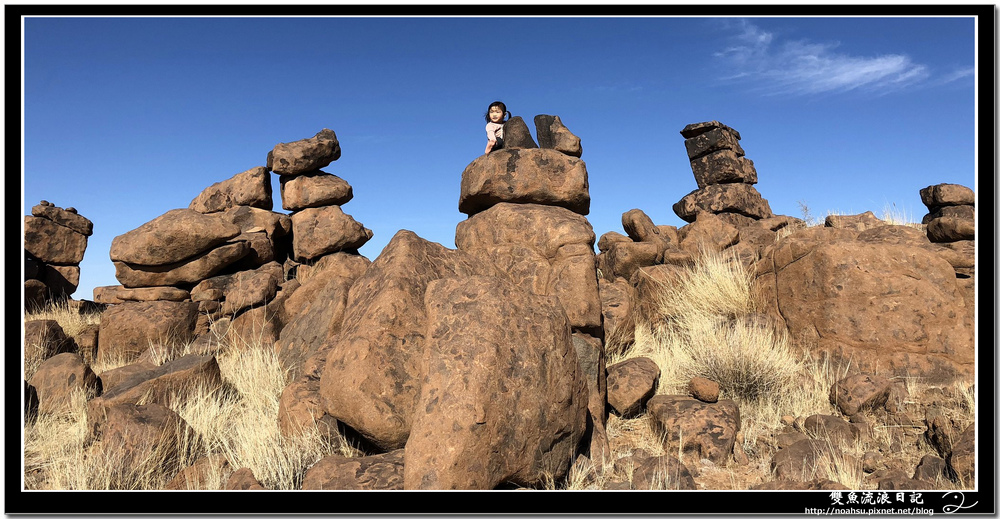

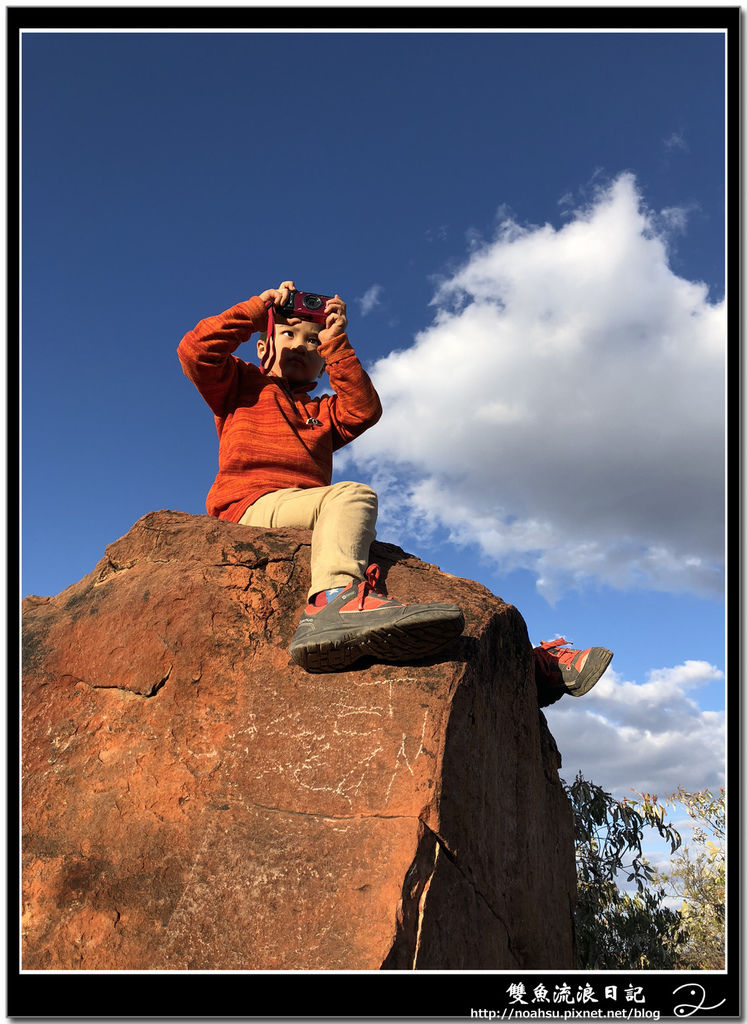

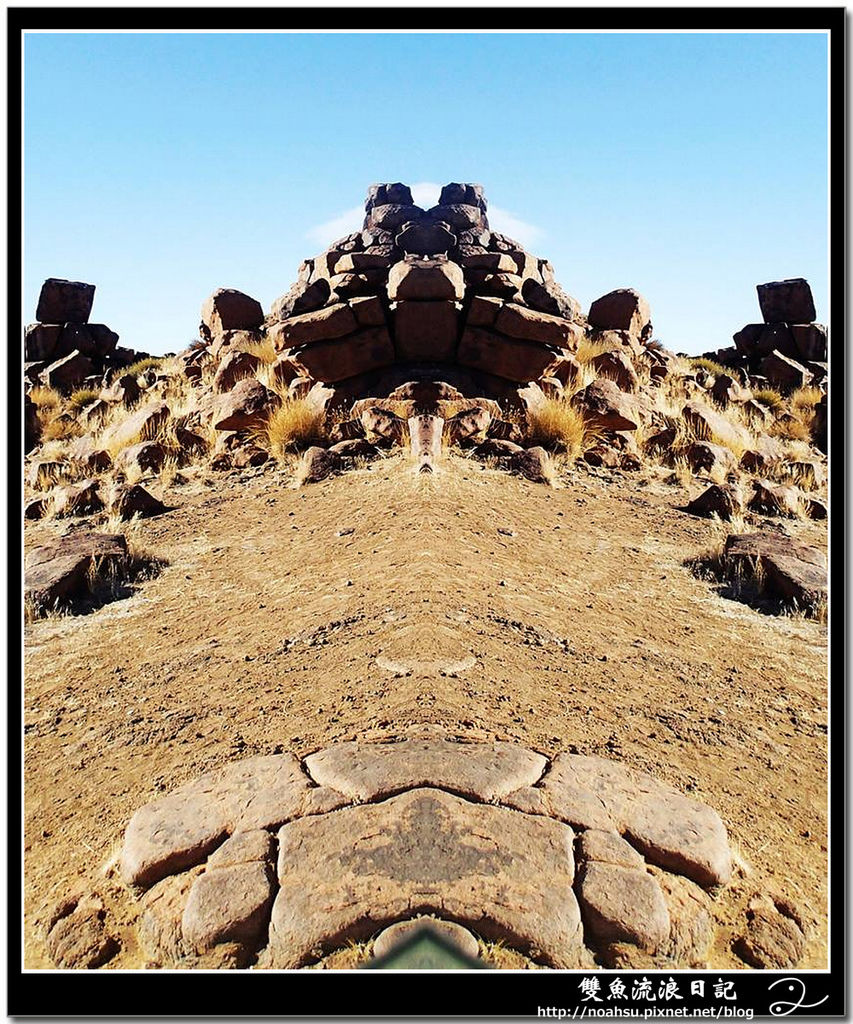

《Giant's Playground》

距離箭袋樹公園5公里外有一個巨石遊樂場Giant's Playground,同樣屬於箭袋樹公園的老闆所有,這裡有非常多的巨型石塊,這些石塊是地下熔岩噴發後經過冷卻所形成,形成的時間可以追溯到大約1.8億年前,當地人叫為「巨人的遊樂場」。

因為跟QQ嫩嫩說這裡叫做,巨人遊樂場。倆人就堅持要攀爬,説這樣才是遊樂場。

有些地方很高,看得爸媽心很怕。

尤其是妺妹,一直跟在哥哥背後,哥哥爬多高,她就要爬多高。

爬這麼高,是要考驗爸爸媽媽的心臓有多大顆嗎?對冒險的忍受強度嗎?

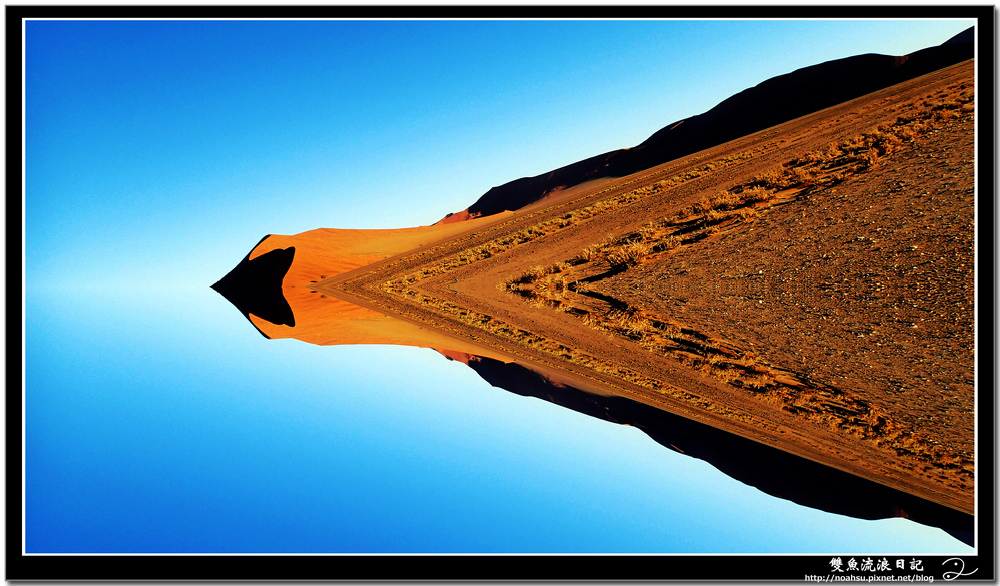

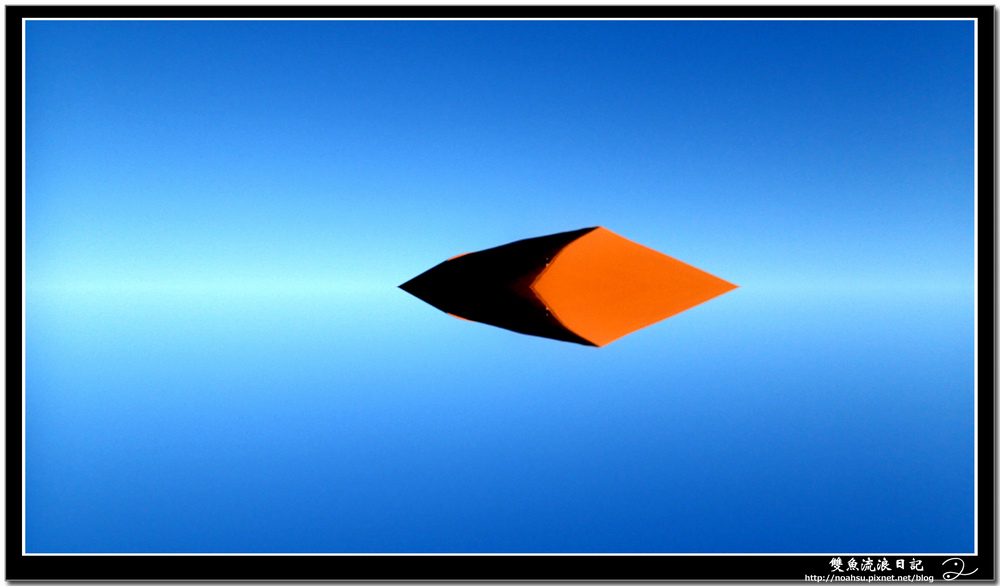

《蘇絲斯黎 Sossusvlei》

納米布沙漠緊鄰大西洋,從大西洋吹向該地區的空氣在經過寒冷的本吉拉洋流後變得非常乾燥並冷卻下沉,乾燥的風將岩石風化為細沙和粉塵,成為一片廣闊無垠的沙海,但這裡的沙漠和我們之前去過的撒哈拉沙漠那種一望無際的沙海不一樣,而是由許多高低起伏的沙丘組成,蘇絲斯黎是納米布沙漠(Namib Desert)中最著名的區域。

這裡的沙漠又稱紅沙漠,有一說是沙漠越老越紅,年輕的都很黃。較科學的原因是這裡的沙富含鐵,經氧化後,沙漠表面就變成了紅色,隨著日照角度的改變,沙漠的紅在一天內千變萬化,從橘紅、暗紅到豔紅,其中日出和夕照這兩個時段最能突顯沙丘美麗的曲線。

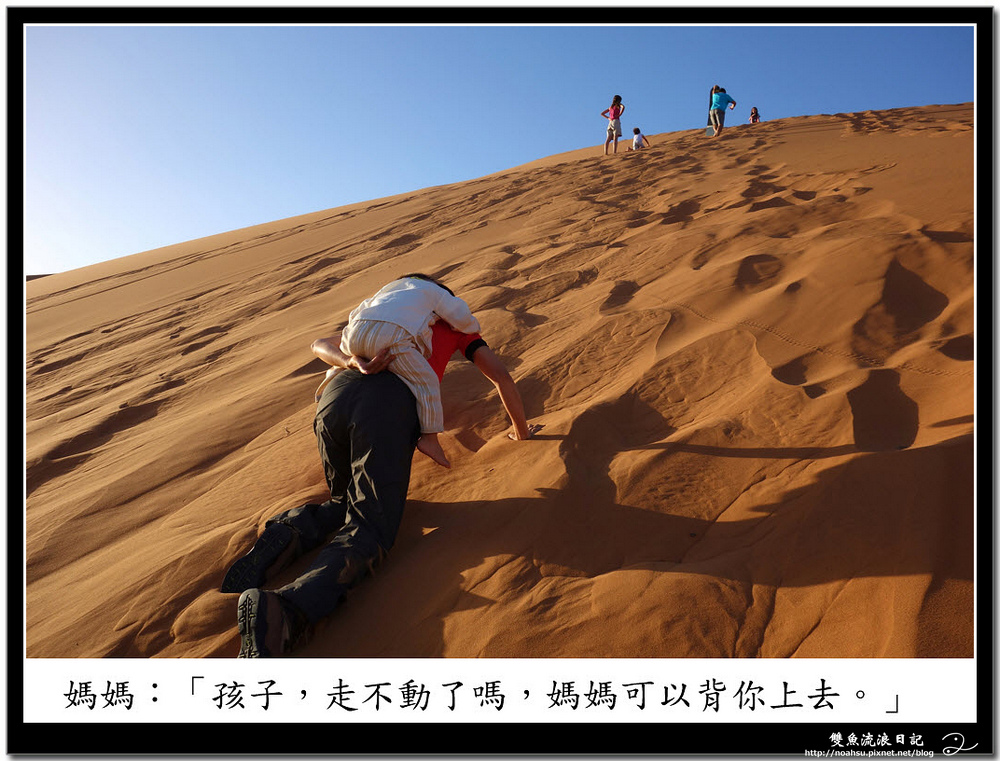

蘇絲斯黎的每個沙丘都有自己的編號。著名的45號沙丘,因為此沙丘距公園大門45公里,沙丘又呈45度坡度,因此被稱為45號沙丘 (Dune 45)。它是公認曲線最好的紅色沙丘,高325公尺,號稱世界最高的沙丘。

大自然用八千多萬年的時間堆一座325米高的沙丘 DUNE 45

QQ看到沙丘,一個人勇往直前,一直往山上狂奔,把我們遠遠的甩在後面,4年前趴在慧娟身上爬上撒哈拉沙漠的小男孩長大了。

4年前慧娟背著QQ爬上撒哈拉沙漠的沙丘上看夕陽

4年後,我車才剛停好,QQ已經迫不及待獨自一人奔向沙丘頂端,不知是否當時的景象已烙印在他小小心靈深處,感受到沙漠的呼喚

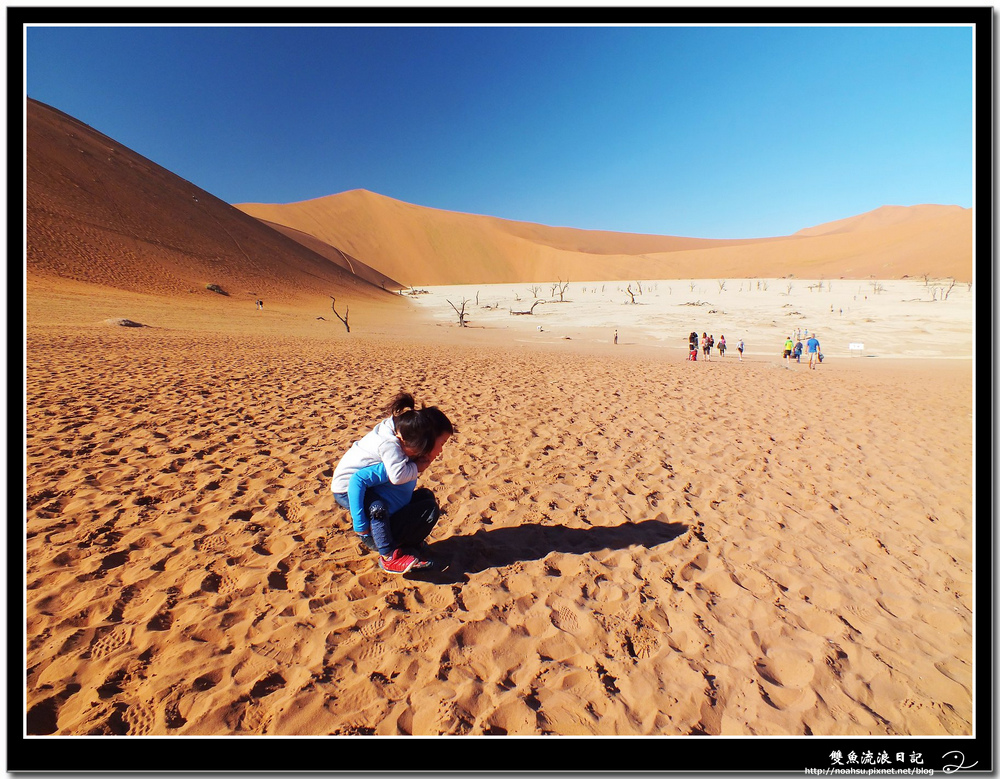

《死亡谷Dead Vlei 》

紅沙漠裡最獨特的景觀,它是Sossusvlei鹽田裡的一片乾涸的白色窪地,也是數十棵百年古樹的墓地。

在八百多年前,這裡曾是一塊長著金合歡樹的綠洲。後來,河流改變了河道,金合歡樹在絕望中死去然後乾枯,從此,時間彷彿瞬間停格,這些樹木就這樣屹立了數百年。

天空怎麼這麼藍,大地怎麼這麼紅,那已乾涸的河谷怎麼這麼白。

嫩嫩走不動時,QQ主動背著她走,旅行讓我們的小男孩長大了嗎?

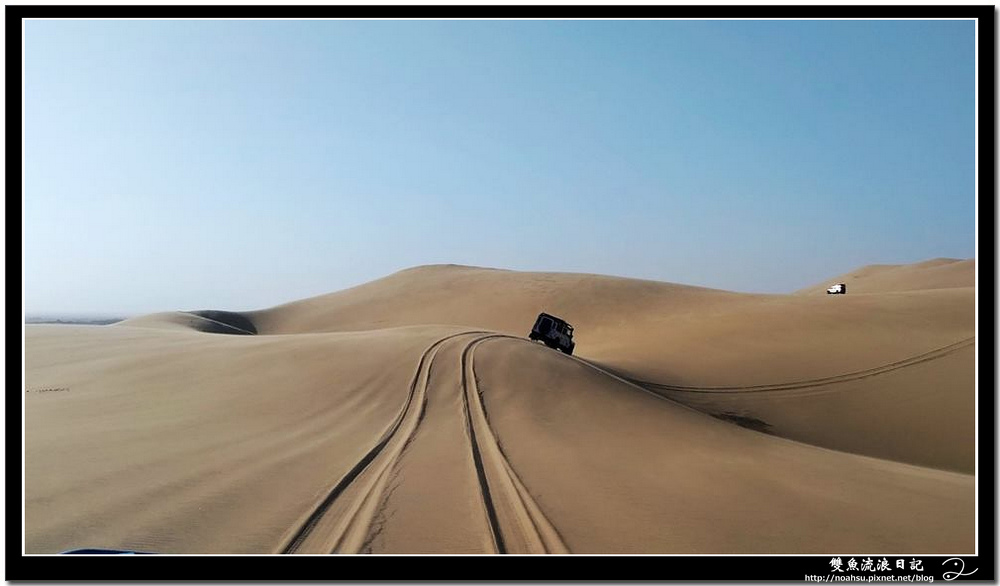

《三明治灣Sandwich Harbour》

一半是海水,一半是沙漠的景觀是這裡的特色,這裡是世界少數可以看到『沙海交響曲』景觀的地方。

這個沙丘的坡度非常陡,要爬上去非常不容易,但唯有爬上頂端,才能看到一半海水、一半沙漠的美景

《南迴歸線》

台灣有北迴歸線,這裡有南迴歸線

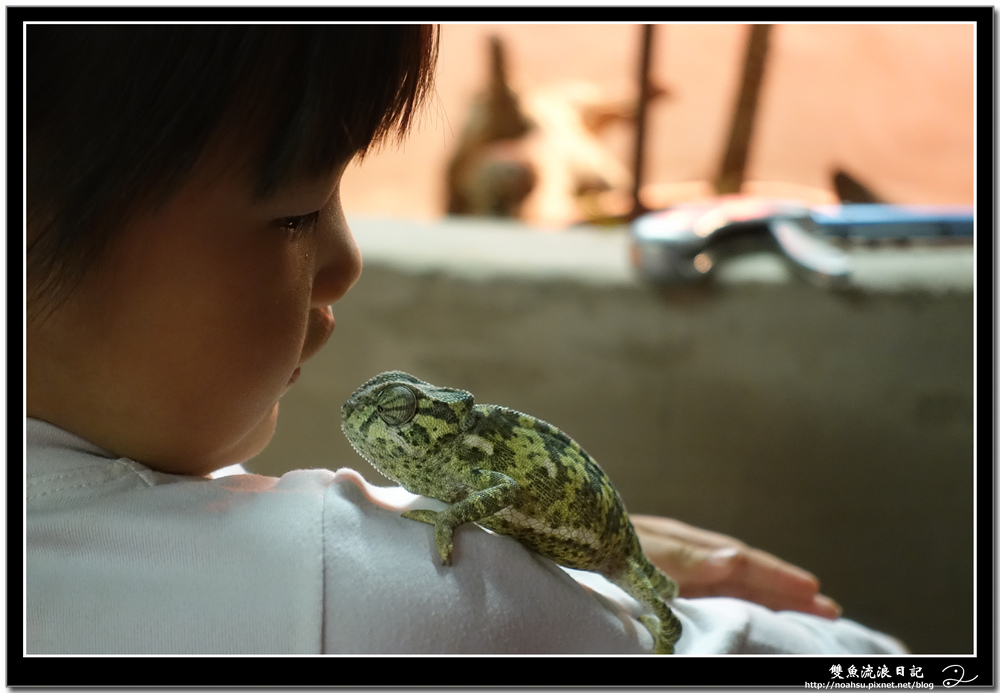

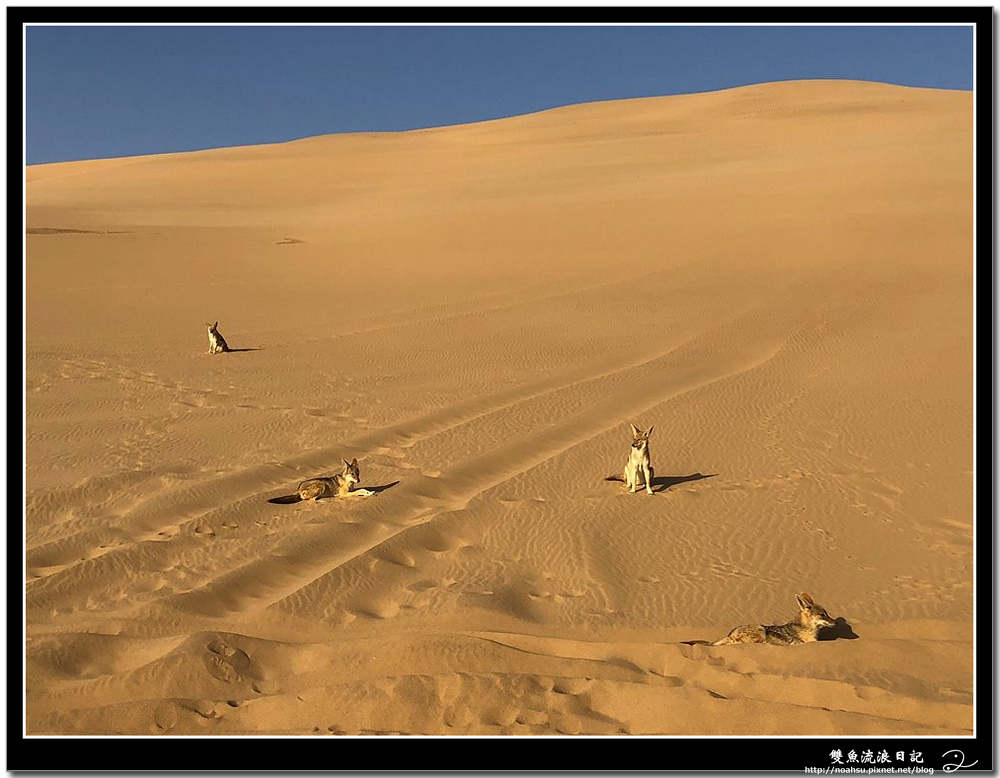

《沙漠生態探索Desert Living》

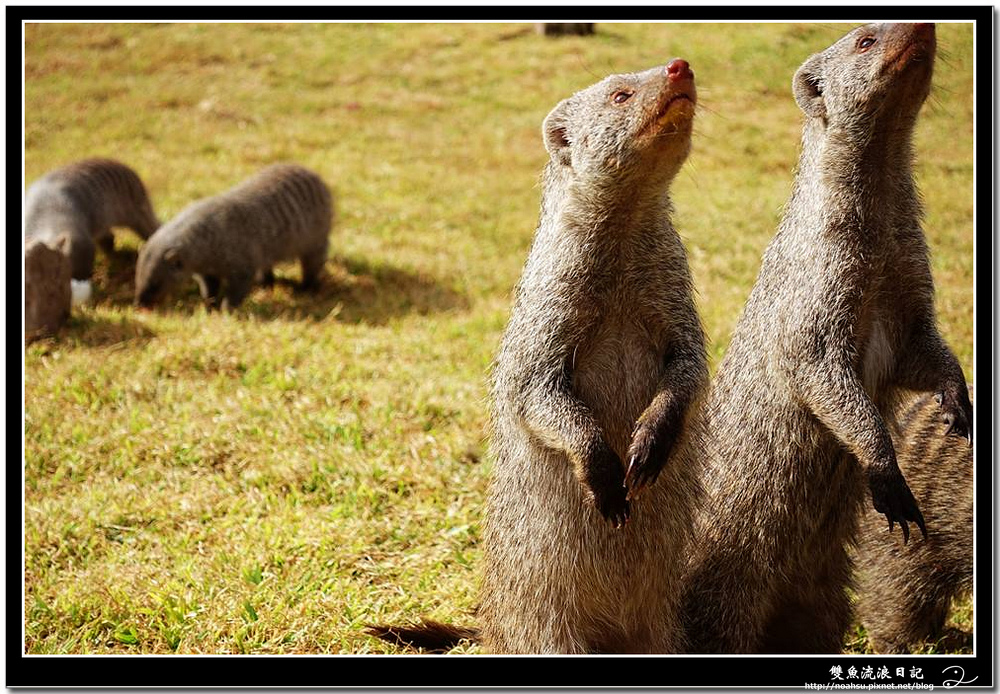

納米比亞的沙漠除了有獅子、大象、劍羚等大型動物之外,還有很多不易發現的小精靈,因此我們參加了半天的沙漠生態觀察行程,跟著專業嚮導在沙漠裡尋找他們的蹤跡......

《Cape Cross Seal Colony 海狗保護區》

不到一平方公里的海灘上擠滿了海狗,數量多到甚至互相壓疊。據說納米比亞沿岸大約有250萬隻海狗,而納米比亞人口也才200萬左右。

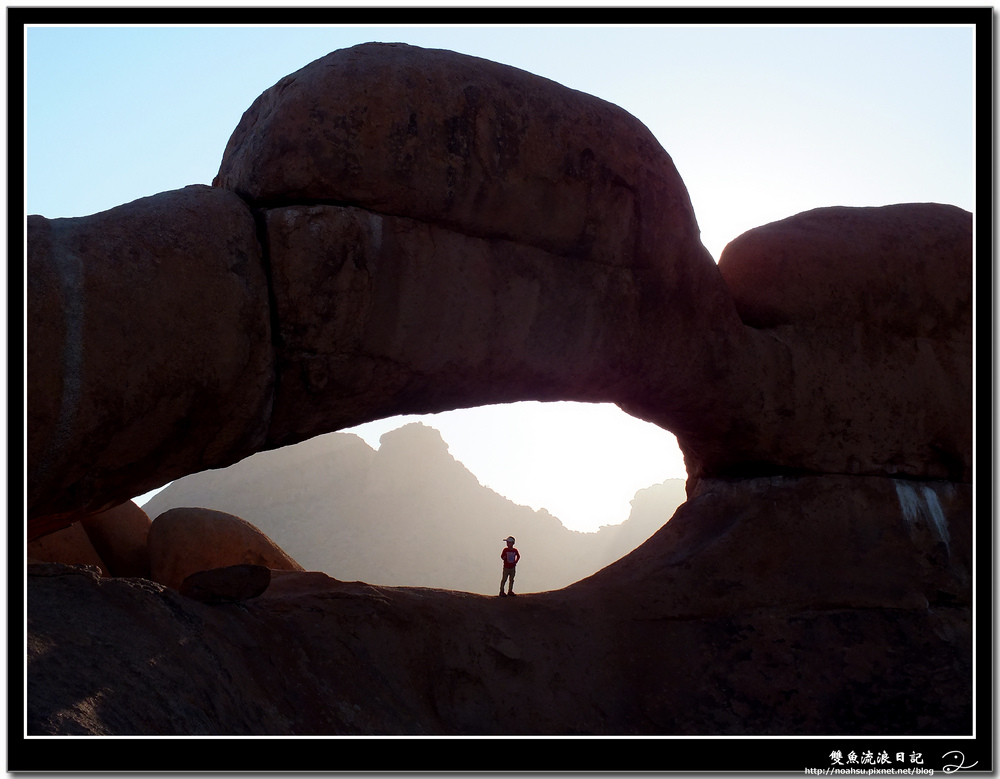

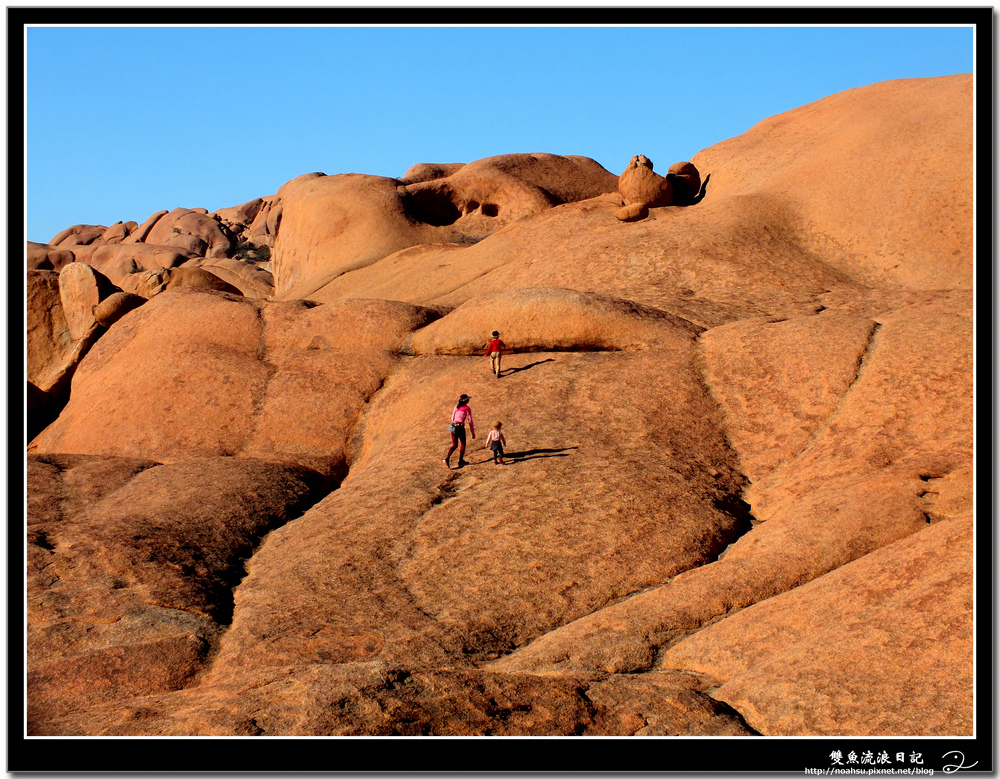

《Spitzkoppe》

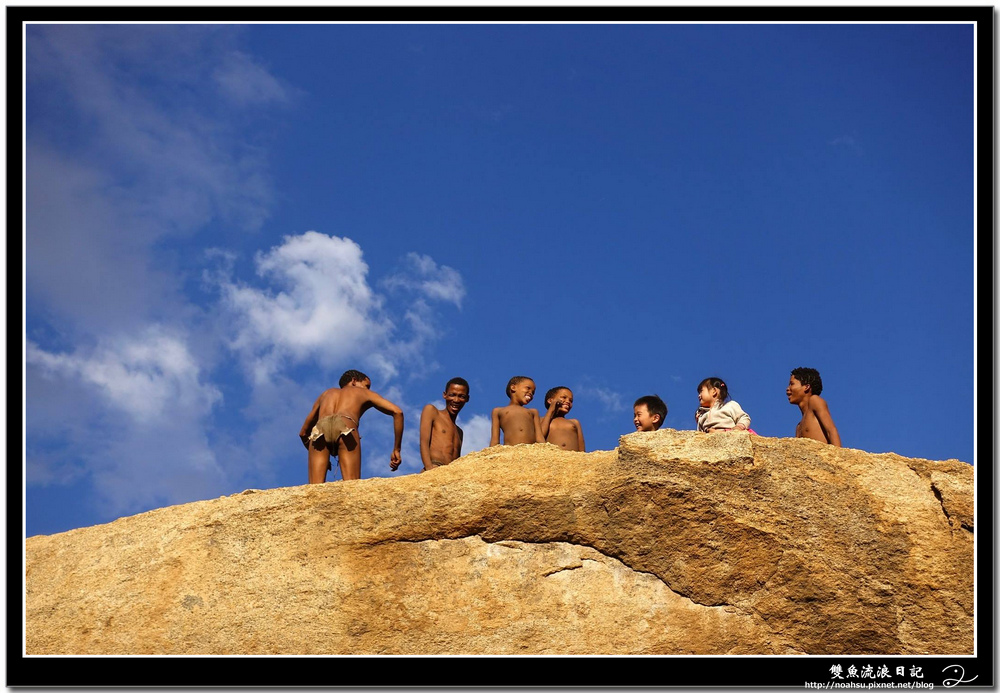

在納米比亞的眾多景點裡,這裡名氣不大,但是這裡巨石眾多,有形如拱門的山體,而且整個園區範圍非常大,很適合當作小男孩的冒險場。

兄妹倆在各式大大小小的岩石中冒險....

《尋找沙漠大象Desert Elephant》

納米比亞以沙漠著名,罕見的沙漠非洲象群以此為家,我們參加了營地的尋找沙漠大象的行程,嚮導靠著自己的眼力和經驗在廣闊的大地尋找大象的蹤跡。

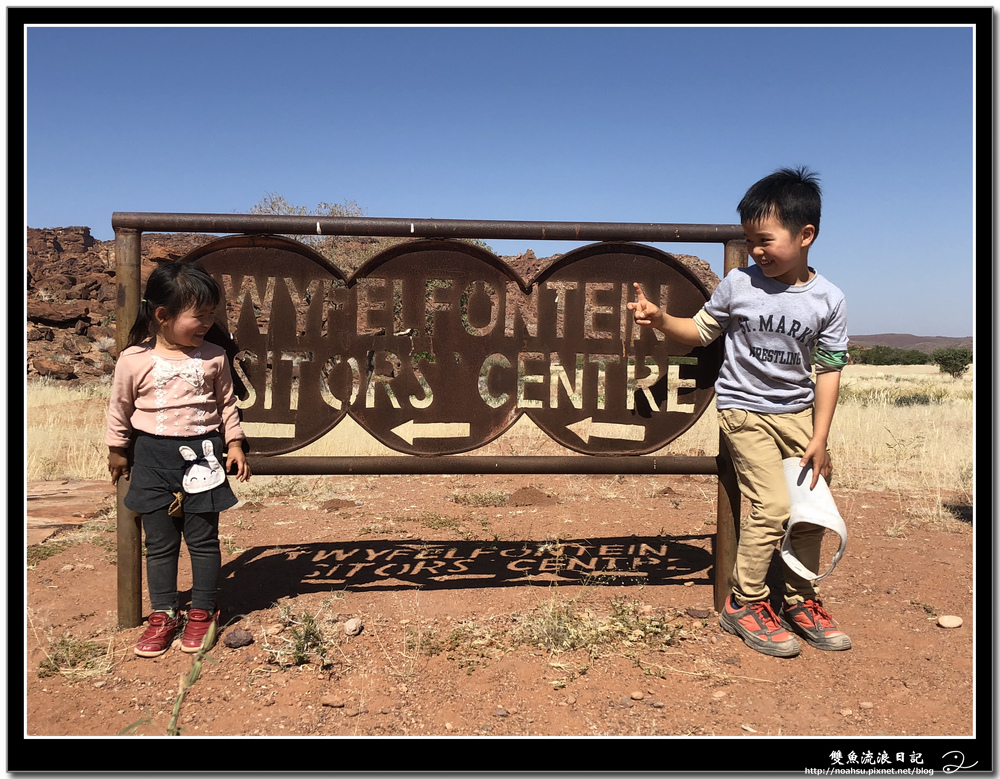

《Twyfelfontein 頹廢方丹》

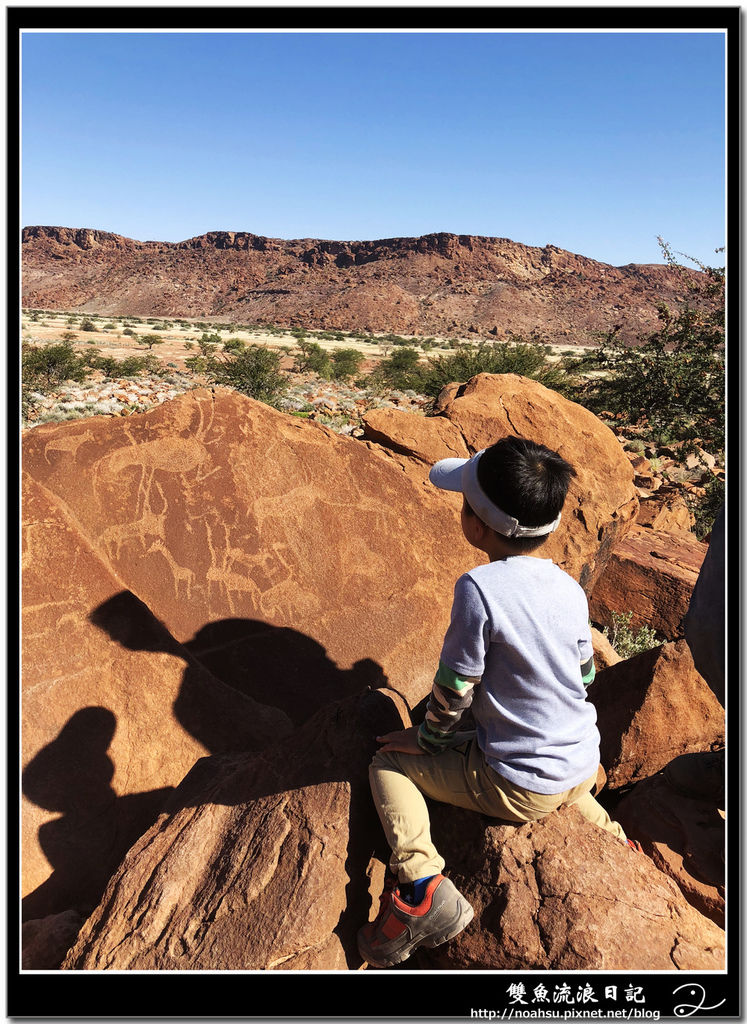

2007年聯合國教科文組織將這裡列入世界遺產,主要保存2000到6000年前布須曼人創作的岩畫,是世界最大的史前岩刻畫集中地。出現的最多的是長頸鹿,嚮導解釋說Bushman認為長頸鹿是一種神聖的動物,因為它高昂的脖頸仿佛與天相連。

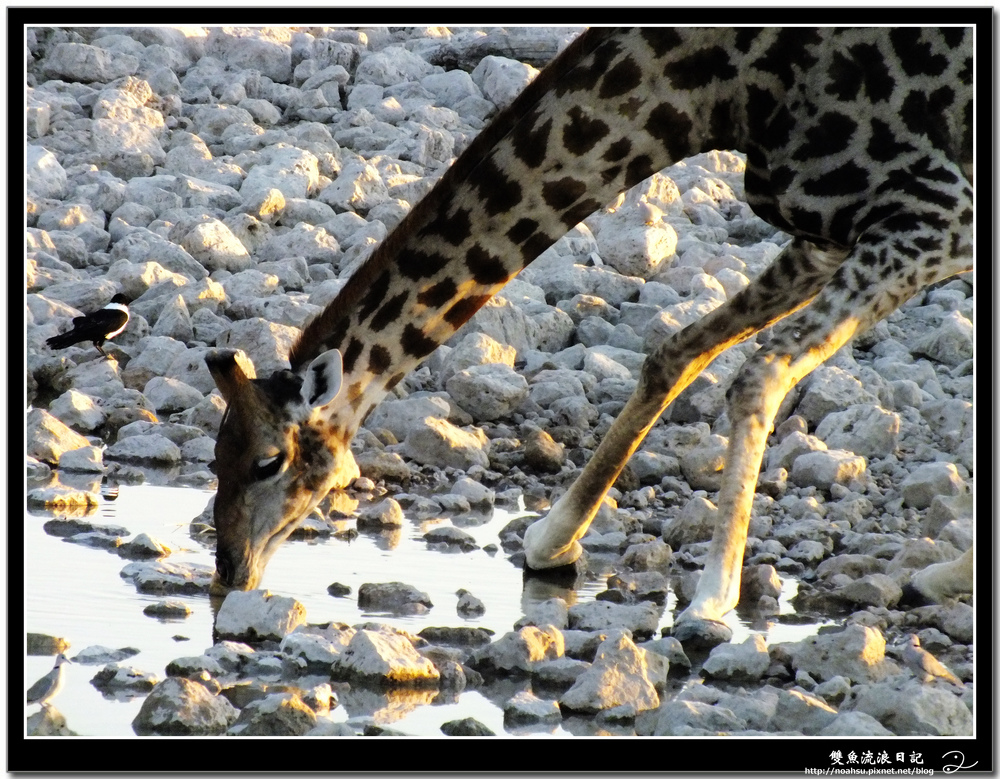

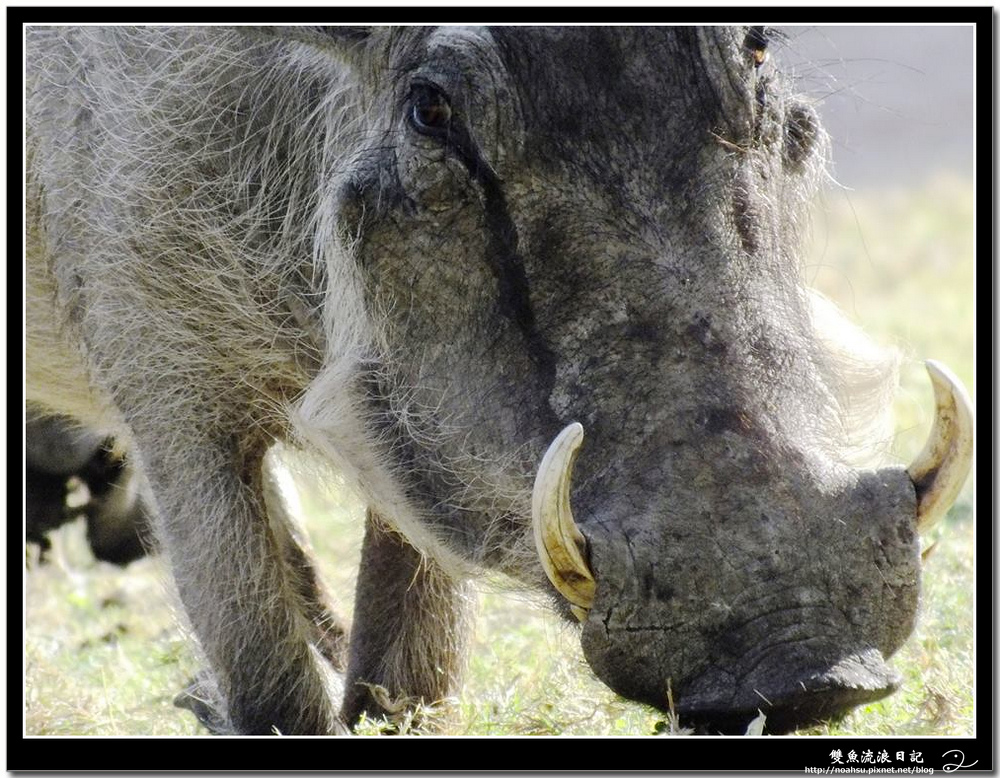

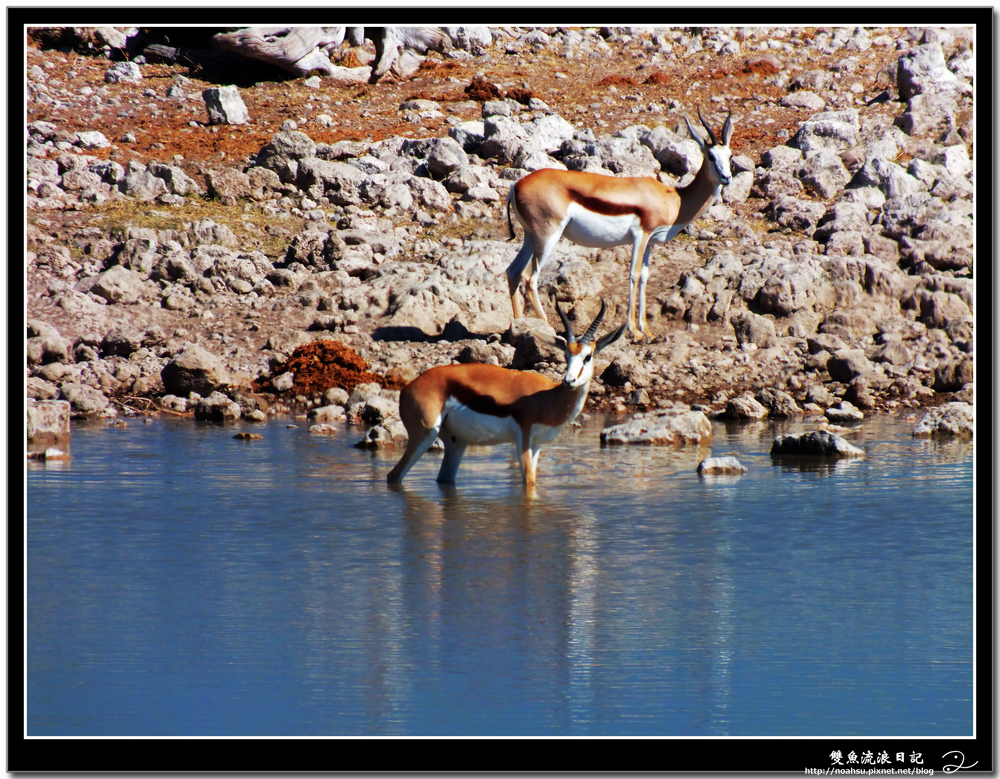

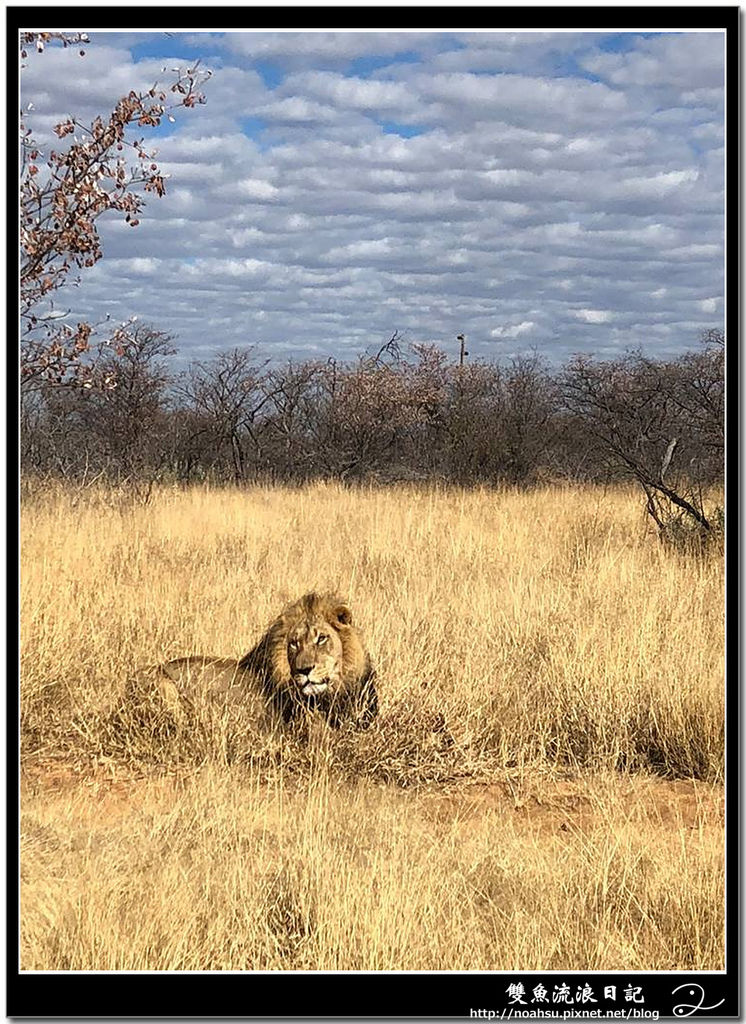

《Etosha National Park埃托沙國家公園》

埃托沙的意思是 『巨大的白色地區』,埃托沙國家公園成立於1907年,面積2.2萬平方公里。

雨季時,盆地會形成水塘,但雨季一過,很快就會乾涸。因此,在旱季時,只要有水塘的地方,就會吸引動物前來喝水,這時只要在水塘前守株待兔即可看到各種動物。跟我們在肯亞和坦尚尼亞必須靠專業嚮導才能看到動物的方式完全不同,這裡你可以自己開著車在國家公園內找到有水塘的地方等待動物自己出現。不想開車的人可以參加營地的行程或是坐在營地水塘旁等待動物自己出現。

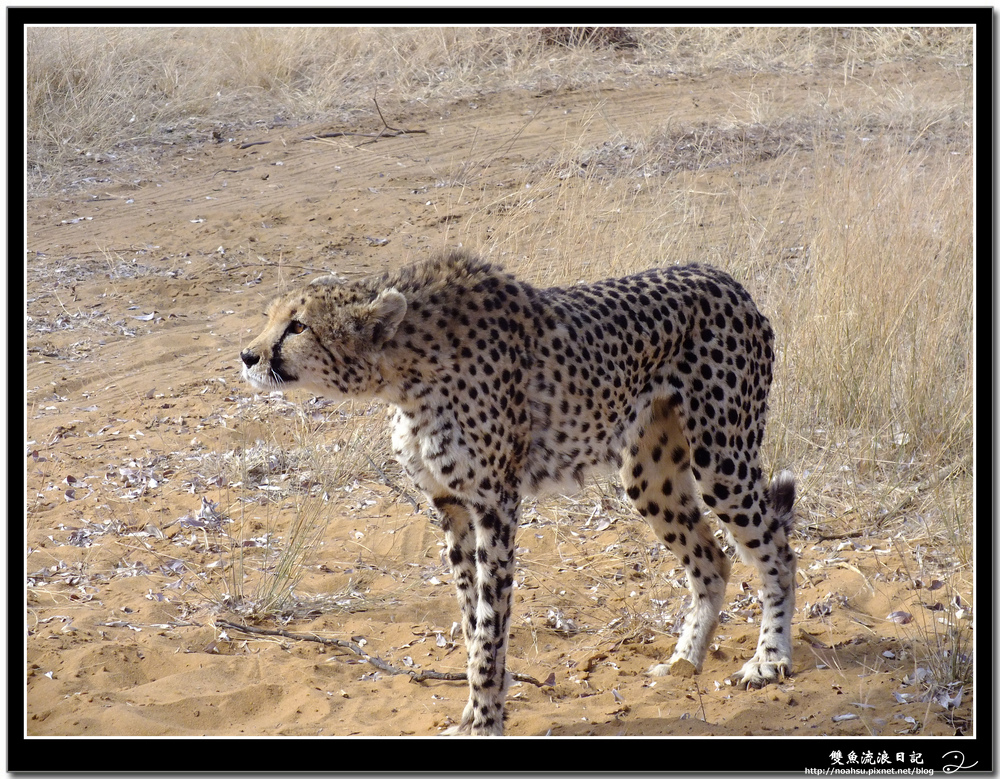

慧娟在「非」向自由一書中寫到:『獵豹每秒可跑出三步,在三秒內加速到一百公里,是動物界的法拉利。和風速般的獵豹一起在非洲草原賽跑,是我心中的另一個夢,我是說「開著車」和獵豹一起跑。』

我在2018年的納米比亞行程幫她實現了....

從沒想到在納米比亞,人和動物是那麼的遙遠卻又那麼的近

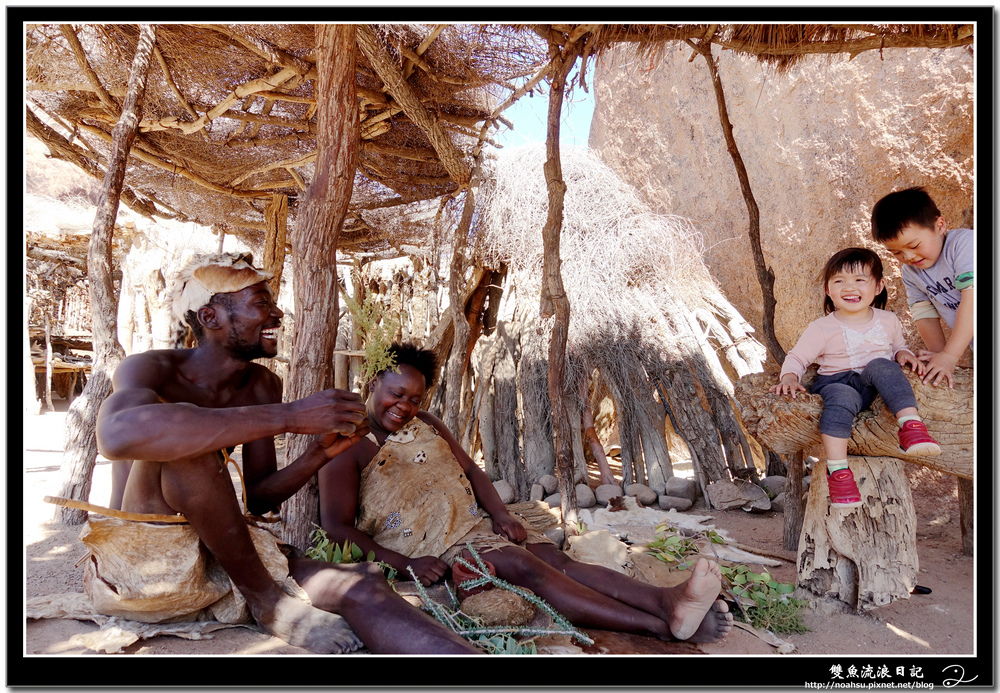

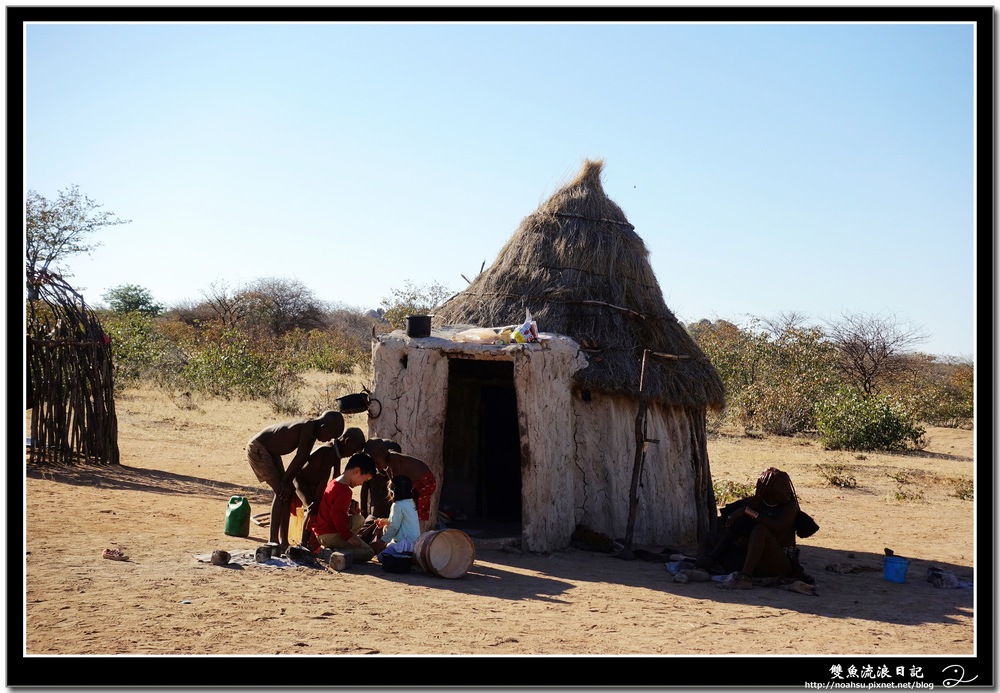

《達瑪拉人生活博物館Damara Living Museum》

達瑪拉人生活博物館是一座露天博物館,展現了達瑪拉蘭地區原住民原始古老的生活智慧,在達瑪拉嚮導的帶領下參觀各個不同主題茅草屋,分別陳列著原始達瑪拉人狩獵工具、草藥、飾品、遊戲娛樂物品,還有吸引人的鑽木取火、原始的擲石子遊戲。

《紅泥人Himba》

辛巴族通常裸露上半身,並在身上塗滿用紅土混合黃油的紅泥,红泥能在乾旱氣候避免皮膚水份流失、防止蚊蟲叮咬,所以也被稱為紅泥人。這種混合的紅泥裡, 通常含有芳香的樹脂,使她們的皮膚和頭髮被獨特的橙色或紅色包裹住,保持特殊的髮型。

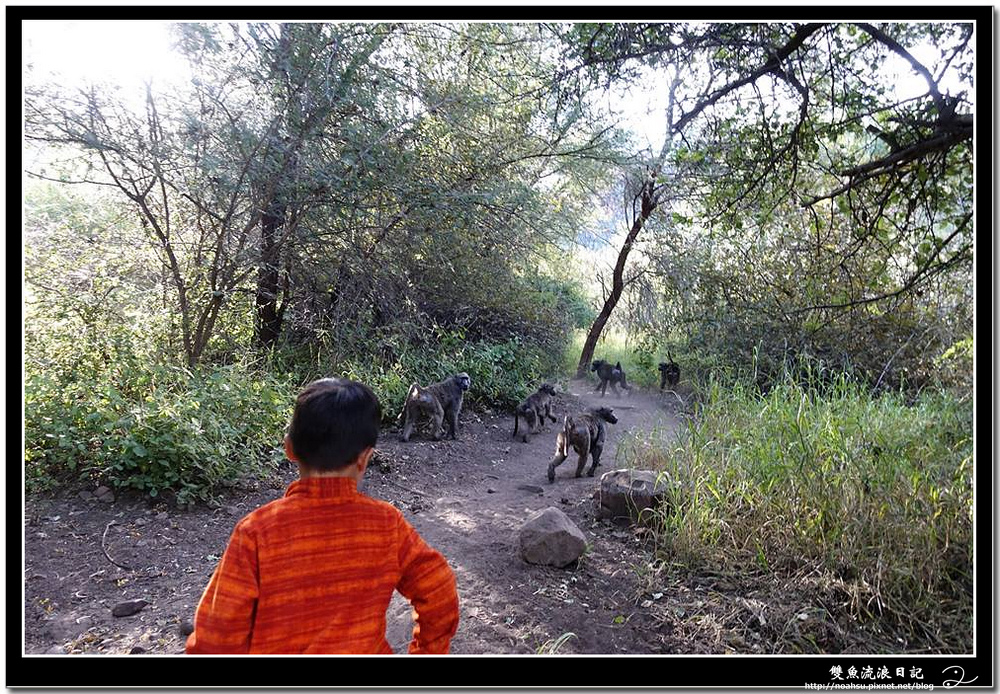

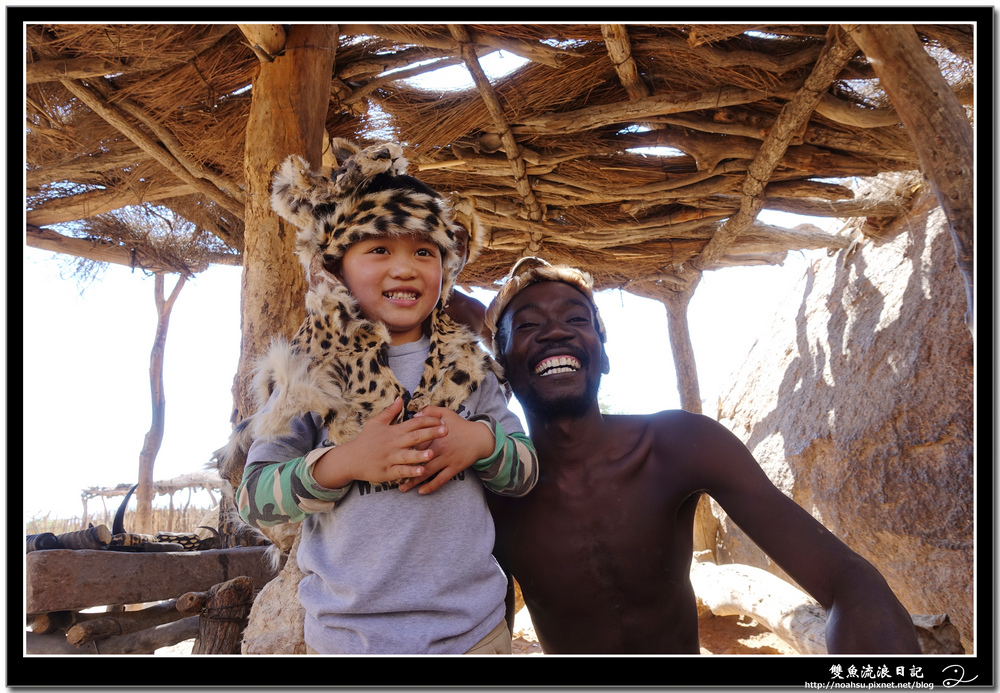

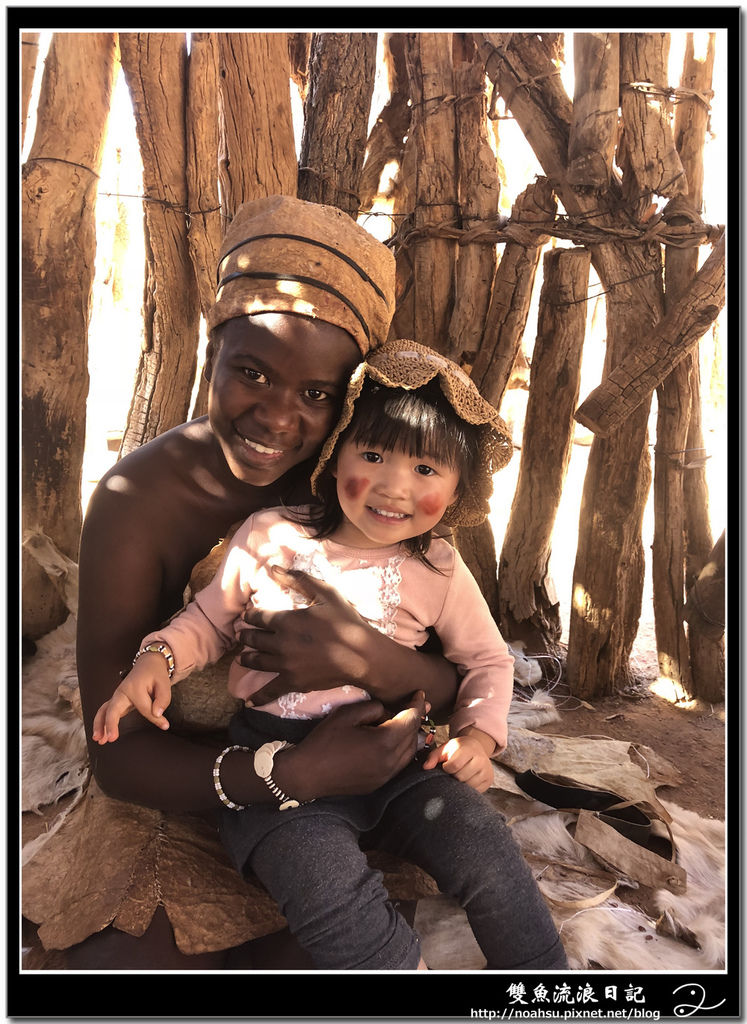

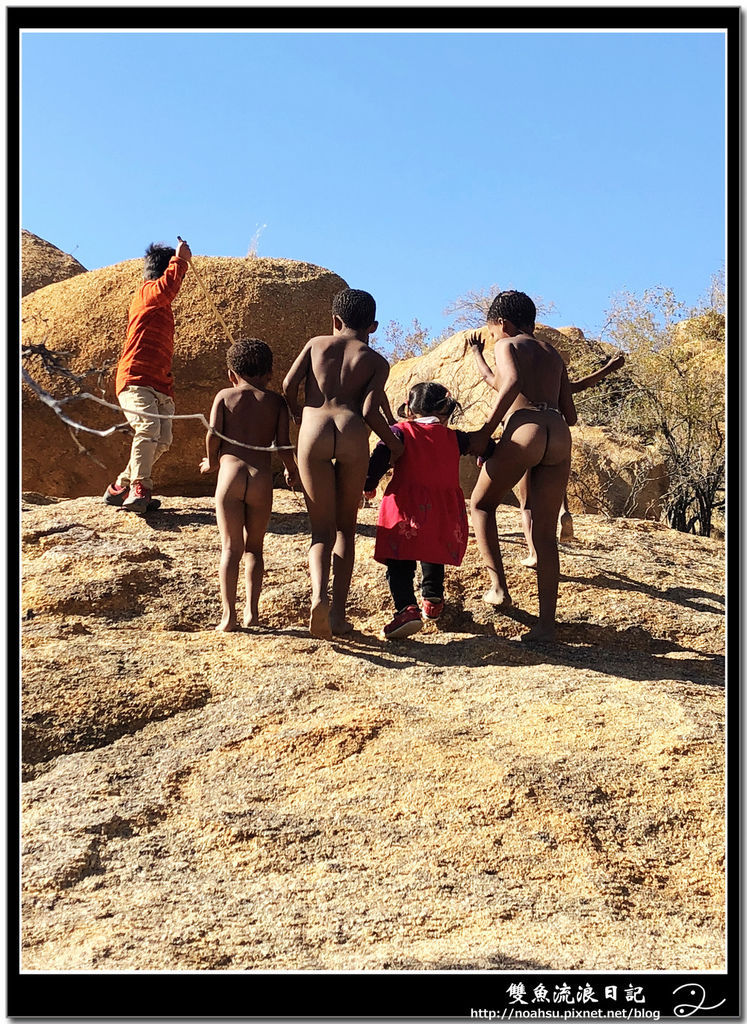

《閃族 San People》

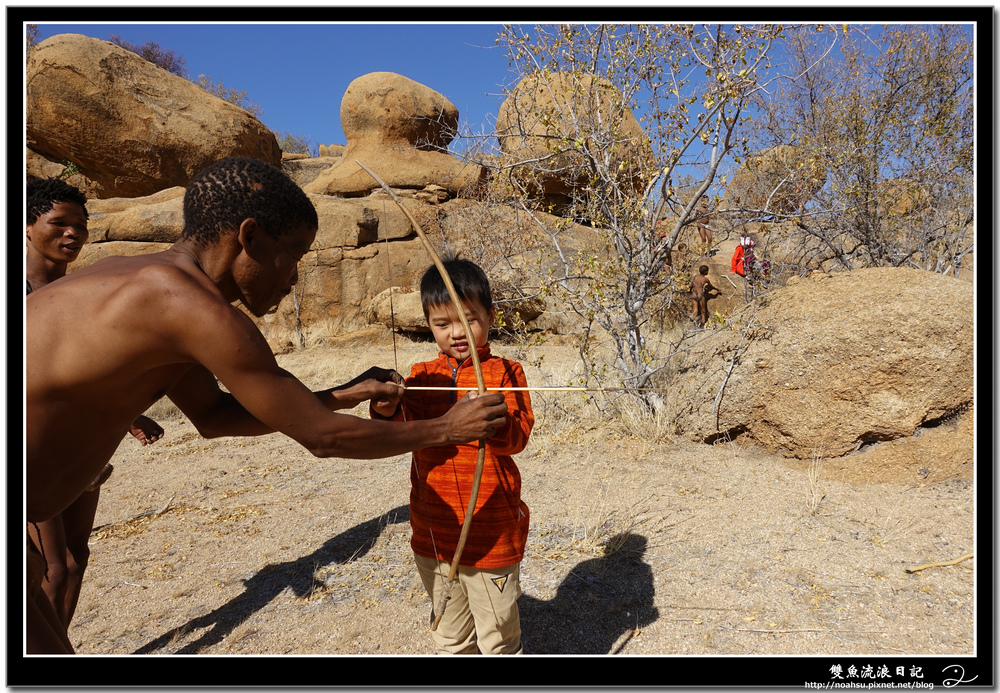

一部80年代的好萊塢電影《上帝也瘋狂》讓世界注意到這個快要消失的神秘民族---布須曼人(Bushman)。因布須曼有貶低的意味,現在已正名為閃族(San People),他們主要生活在納米比亞、波札那、安哥拉、辛巴威、南非和坦尚尼亞。閃族在各方面與蒙古人種更為接近,為南部非洲和東非最古老的土著居民。長久以來一直過著狩獵和採集生活,大多仍處在原始社會的不同階段。多信仰萬物有靈,有部落圖騰。他們以鴕鳥蛋殼存貯飲水。擅長岩壁畫,用各種礦物顏料、石灰、油煙加水和動物油調合塗色,千年不褪。被列為世界文化遺產的頹廢方丹岩畫就是他們祖先在5千多年前的作品。

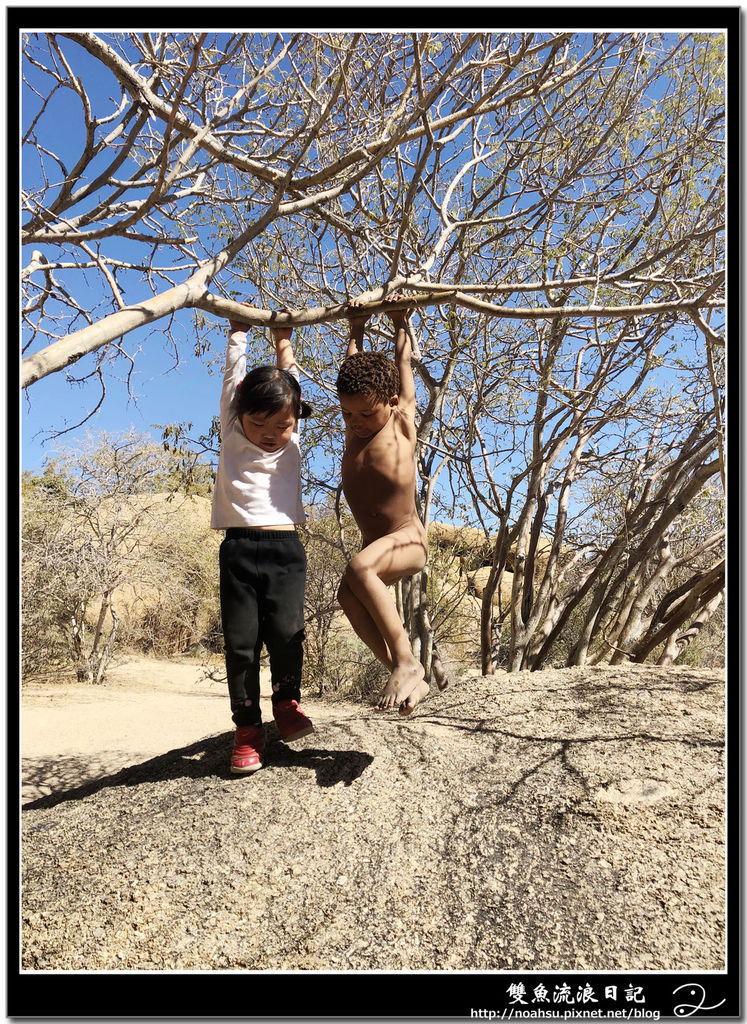

我們有幸能跟這個古老的民族可以共度兩天的快樂時光,跟著大人到荒原學習他們生活的方式、QQ學著做弓箭、嫩嫩學著在鴕鳥蛋殼上鑽洞做項鍊、我們一起與他們分享食物,更多時候是和部落的小孩玩成一片,只要帶著一顆純真的心,即使言語不通仍然可以傳達彼此的心意......

離去前,QQ、嫩嫩和這群閃族小孩約定長大後有緣再相聚.......這一刻,他們和非洲、和納米比亞這塊土地有了更深的情感連結

【小小攝影師】

此行,我把原本幫QQ拍游泳的防水相機OLYMPUS TG2 給他,讓他用相機紀錄這趟旅行。教了他簡單的開關機和如何檢視拍的照片之後,剩下的就讓他自己摸索。

QQ拍出來的作品讓我非常驚艷

無聊的時候,兄妹拿著相機自編自導自演。

我們不也正期待孩子導演自己的人生嗎。

在長大獨立放手前,難道不須要多一點的練習與彩排。

後來發現,無聊的時候,是人生很重要的須求。

---------------------------------------------------------------------------------

孩子,你的眼神,開始有了我看不穿的神情。

這是你成長的開始,也是我學習放手的開始。

女孩,妳眺望天涯的眼神,是我2歲多還在喝母奶的小娃兒嗎?

生養孩子是人生的修煉。

人被賦予生命,必須付出生命,

才能擁有生命。

而陪伴就是最好的教養。

雖然是我牽著孩子去旅行,

但是孩子帶著我看見世界。